論文概要

概要

アジアにおける採卵業界全体で平飼いシステムの採用がトレンドとなっている。平飼いシステムは、ケージ飼いよりも動物のウェルフェア面での利点が大きい一方で、平飼いシステムを運営する上での困難さも発生する。本調査研究の目的は、中国、インドネシア、タイ、日本、マレーシア、フィリピンの平飼いシステムの卵生産者の視点から見て、主要な問題点にはどのようなものがあるか、また解決策としてどのようなものが提案されたかに関して調査することである。平飼い卵生産者たちは、病気の予防と健全な利益率を維持することが、ケージ飼い卵生産者たちよりも困難だと感じている一方で、平飼いシステムでは環境的なエンリッチメントを提供するのがケージ飼いよりも容易だと感じている。平飼い卵生産者にとっての最大の問題点は、生産コスト、システムの管理、病気、売り上げ、卵の生産であり、最も多く提案された解決策は、現場での業務改善と効率改善である。81%の卵生産者たちが、自分たちの養鶏場を維持するには現在受けている以上のサポートが必要だと考えており、最もサポートが必要な点は、売り上げの改善、養鶏場運営の改善、養鶏場のコストを下げること、そして教育やトレーニングといった形で卵生産者たちに情報を提供することだと考えている。卵生産者からの回答のほとんどが、サポートを提供すべきステークホルダーは政府である、と特定している。本研究の結果は、より多くの研究をこの分野に向ける手助けとなる可能性があるとともに、教育とトレーニングに重点を置いた新たな関連政策を発案するための情報提供を手助け、それにより平飼い採卵養鶏場の動物のウェルフェアを改善し、アジア地域全体でのウェルフェア度の高い平飼い採卵養鶏場の採用率を増加させる可能性がある。

キーワード

アニマル・ウェルフェア、平飼い、卵生産者、卵生産、産卵鶏、家禽

調査対象と調査方法

データ収集

本研究は2021年1月〜6月の間に実施された。対象となる国々のアカデミー関係者を探し出し、その国の協力者として研究協力を依頼した。これら各国の協力者を通じて、卵生産者へあらかじめ用意したアンケートを送り、回答を集め、翻訳と分析を行った。

参加者

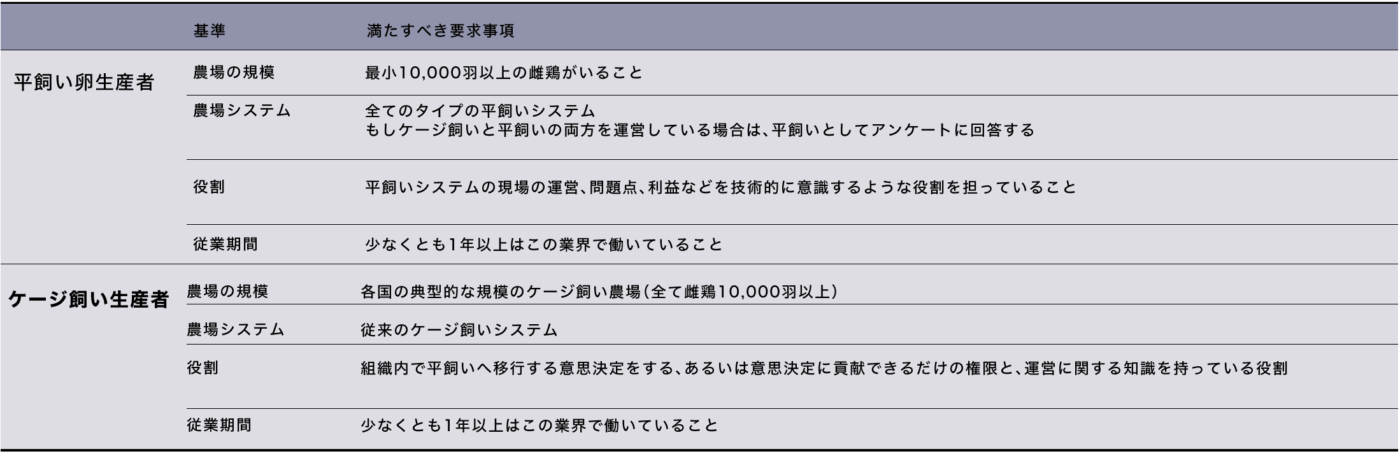

各国の協力者が、ケージ飼い、および平飼いの卵生産者からアンケートの回答を入手した。表1の基準を満たしている卵生産者だけが、本研究に参加できる対象とされた。平飼いシステムの場合には、雌鶏の頭数は最小でも10,000羽以上という基準が設けられたが、ケージ飼いの場合は通常この頭数よりも大きい規模の農場がほとんどであるためこの基準は適用されなかった。対象となる国ではエンリッチ型のケージは用いられていないため、ケージ飼いは全て従来型のバタリーケージである。

合計で202の卵生産者(ケージ飼いは165件、平飼いは37件)が本研究に参加し、アンケート項目全てに記入を終えた。各国の平飼い卵生産者の参加者の数は以下のとおりである(訳注:nは参加者の数):インドネシア(n=5)、中国(n=9)、フィリピン(n=10)、タイ(n=8)、日本(n=4)、マレーシア(n=1)。37件の平飼い生産者のうち、17件は最初から平飼いシステムを採用しており、13件はケージ飼い中心から平飼いシステム併設へ拡大しており、7件はケージ飼いから平飼いへ完全に移行していた。各国のケージ飼い生産者の参加者の数は以下のとおりである:インドネシア(n=103)、中国(n=22)、フィリピン(n=10)、タイ(n=12)、日本(n=10)、マレーシア(n=8)。ケージ飼いの参加者数と比べて、平飼いの参加者の数がはるかに少ないのは、対象となる国々の現状をよく反映している。唯一の例外はフィリピンで、ケージ飼いと平飼いの参加者数が同じであった。

アンケート

各国の卵生産者たちは、自分の国の言葉で記されたオンライン型のアンケートを受け取った。アンケート内容は以下の通りで(訳注:原文ではアンケート内容は補足資料として別ファイルに記されていた)、質問3(5択)と質問5(はい・いいえ・たぶん)を除き、全て自由回答形式である。

- 質問1. 平飼いシステムへの移行を始める卵生産者が出現し始めていますが、ケージ飼いよりも平飼いを選ぶ理由は何だと思いますか?(自由回答)

- 質問2. 平飼い農場を経営する上で、主な運営上の問題としてはどのようなものがありますか?(自由回答)

- 質問3. あなたの農場での卵生産において、以下の点についての難易度を (1)簡単に達成できる (2)達成できる (3)わからない (4)達成は難しい (5)達成は非常に難しい から選択してください。

- (a) 鶏の病気の予防

- (b) 敷き藁を良好な状態に保つこと

- (c) 深刻な羽つつきや共食いの防止

- (d) 良い利益を維持すること

- (e) 農場内でバイオセキュリティを厳密に守ること

- (f) 空気の質を良好な状態に保つこと

- (g) つつく対象物を提供すること

- (h) とまり木の提供

- (i) 巣箱の提供

- (j) 正確な記録付け

- (k) 獣医へのアクセス

- (l) 窒息の予防

- (m) 思いやりのある手段により病気・怪我をした雌鳥を迅速に安楽死させること

- (n) 頭数抑制および/または屠殺

- (o) 卵生産率を良好な状態に保つこと

- (p) 他の生産者たちとの訓練や知識の共有

- 質問4. (上の質問3+質問4で述べたような)このような問題に対する解決策にはどのようなものが考えられますか?(自由回答)

- 質問5. 平飼い農場を維持するには、現在受けているよりもさらに多くのサポートが必要だと思いますか?(はい・いいえ・たぶん)

- 質問6. どのようなサポートが必要でしょうか?(自由回答)

- 質問7. そのサポートは誰が提供するべきでしょうか?(自由回答)

- 質問8. これまで受けたサポートのなかで役立ったものにはどのようなものがありますか?(自由回答)

結果

質問1

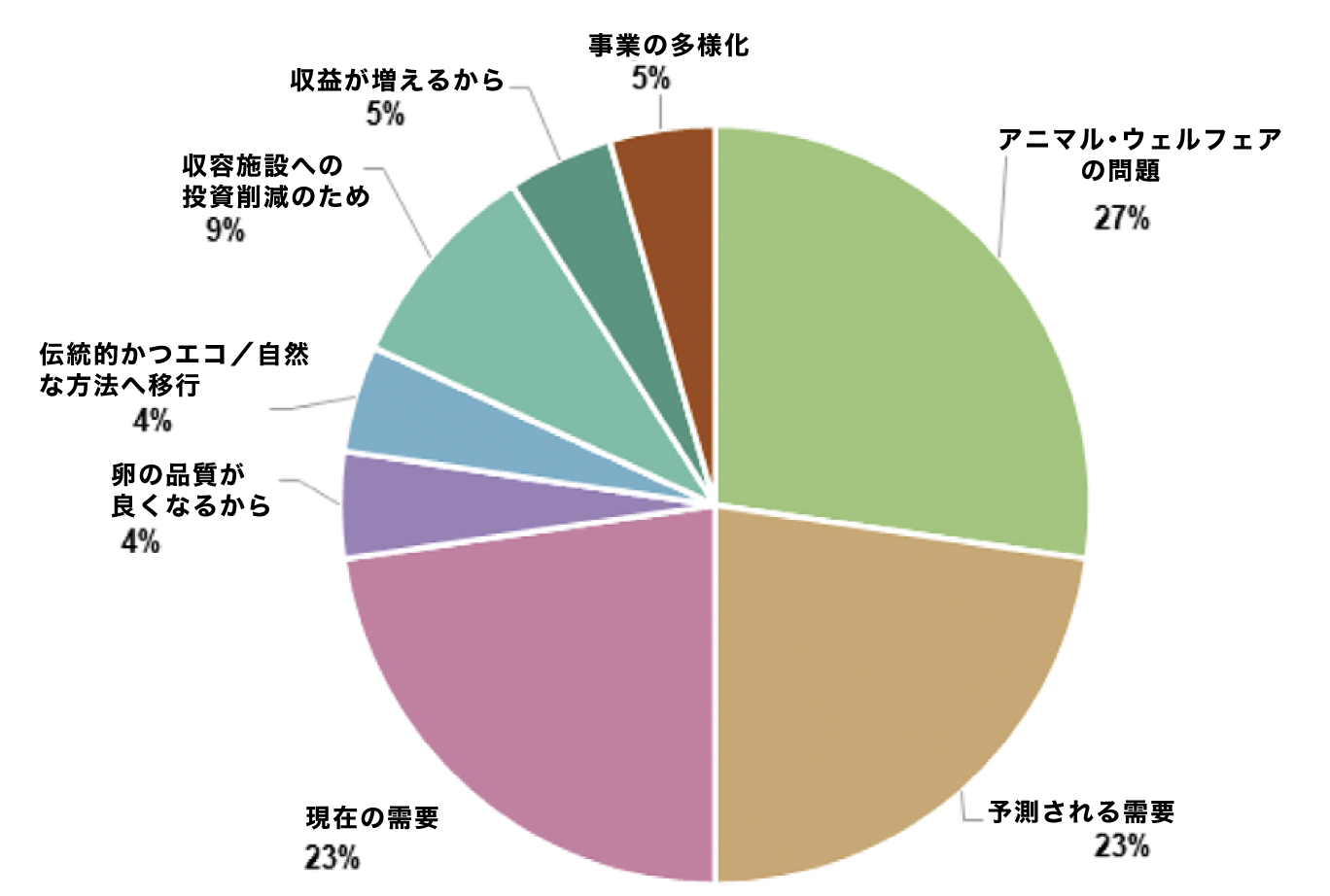

平飼い生産者たちからの質問1「平飼いシステムへの移行を始める卵生産者が出現し始めていますが、ケージ飼いよりも平飼いを選ぶ理由は何だと思いますか?(自由回答)」への回答として、一番多い回答は「アニマル・ウェルフェア」と「市場の要求」であった(図1)。

質問2

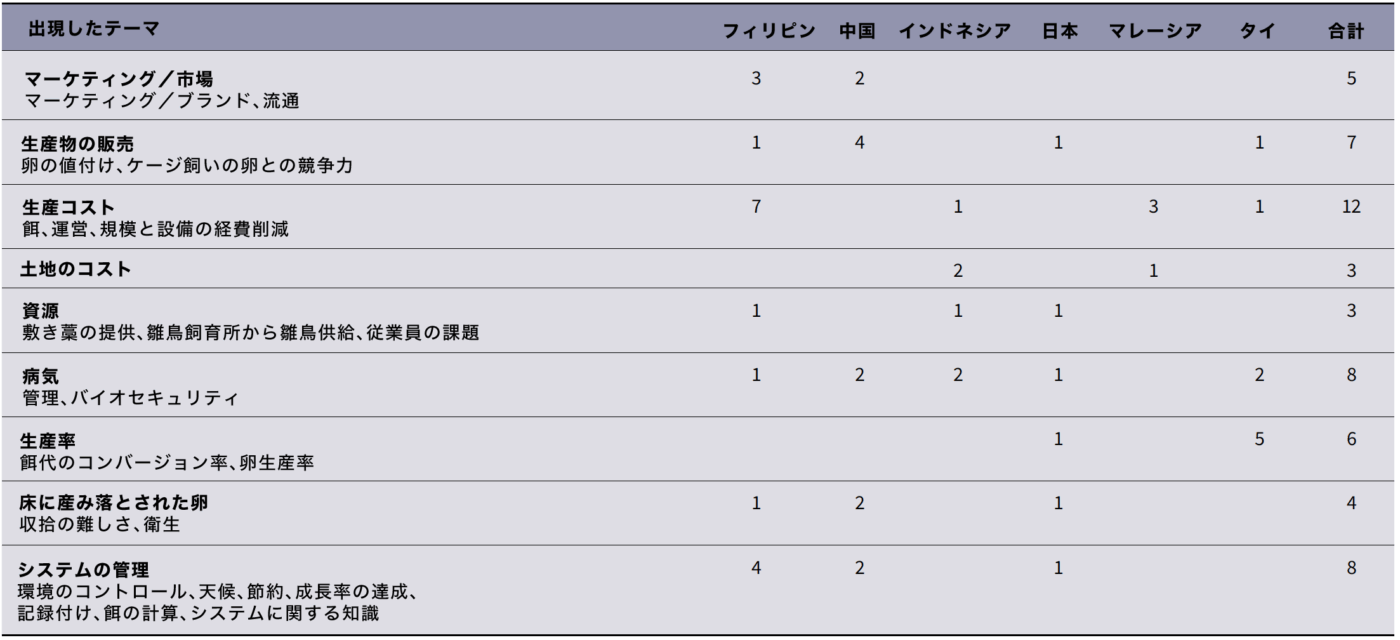

平飼い生産者たちは質問2「平飼い農場を経営する上で、主な運営上の問題としてはどのようなものがありますか?(自由回答)」に対して以下のように回答した(表2):生産コスト(22%)、病気(14%)、生産システムの管理(14%)、卵の販売(13%)、卵の生産率(11%)。生産者からの自由回答の中に、各テーマが出現した回数を回答として示している。

質問3

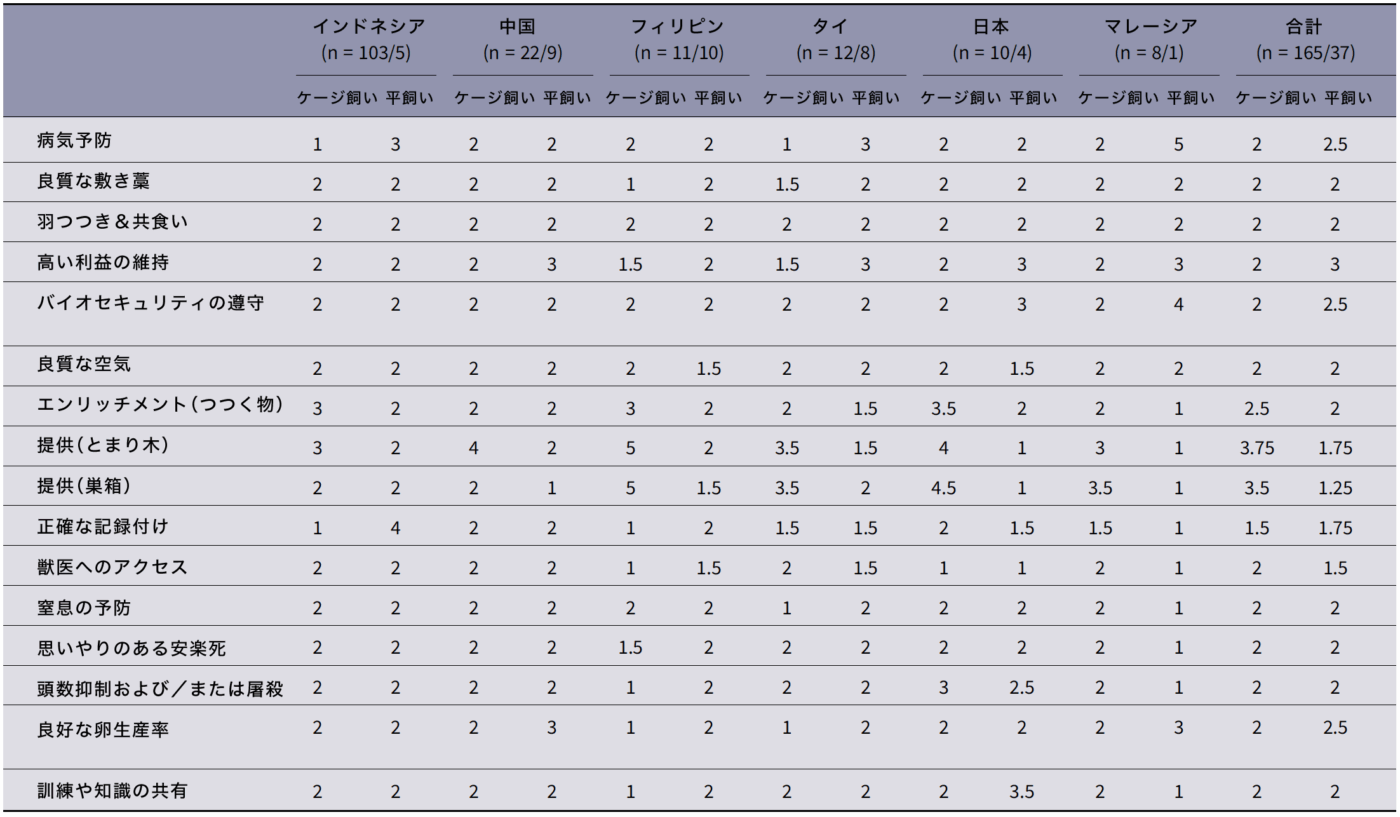

全ての生産者たちの質問3「あなたの農場での卵生産において、以下の点についての難易度を (1)簡単に達成できる (2)達成できる (3)わからない (4)達成は難しい (5)達成は非常に難しい から選択してください」に対する回答結果を表3に示す。

- 平飼いがケージ飼いよりも困難に感じている項目:病気予防、正確な記録付け、良好な卵生産率、訓練や知識の共有、バイオセキュリティの遵守、良質な敷き藁、良い利益の維持(最も困難に感じている項目は、病気予防と良い利益の維持)

- 平飼いがケージ飼いよりも容易に感じている項目:つつく物、とまり木、巣箱といった環境エンリッチメントの提供

- 平飼いとケージ飼いで大きな変化がなかった項目:羽つつき&共食い、獣医へのアクセス、窒息の予防、思いやりのある安楽死、頭数抑制および/または屠殺、良質な空気

質問4

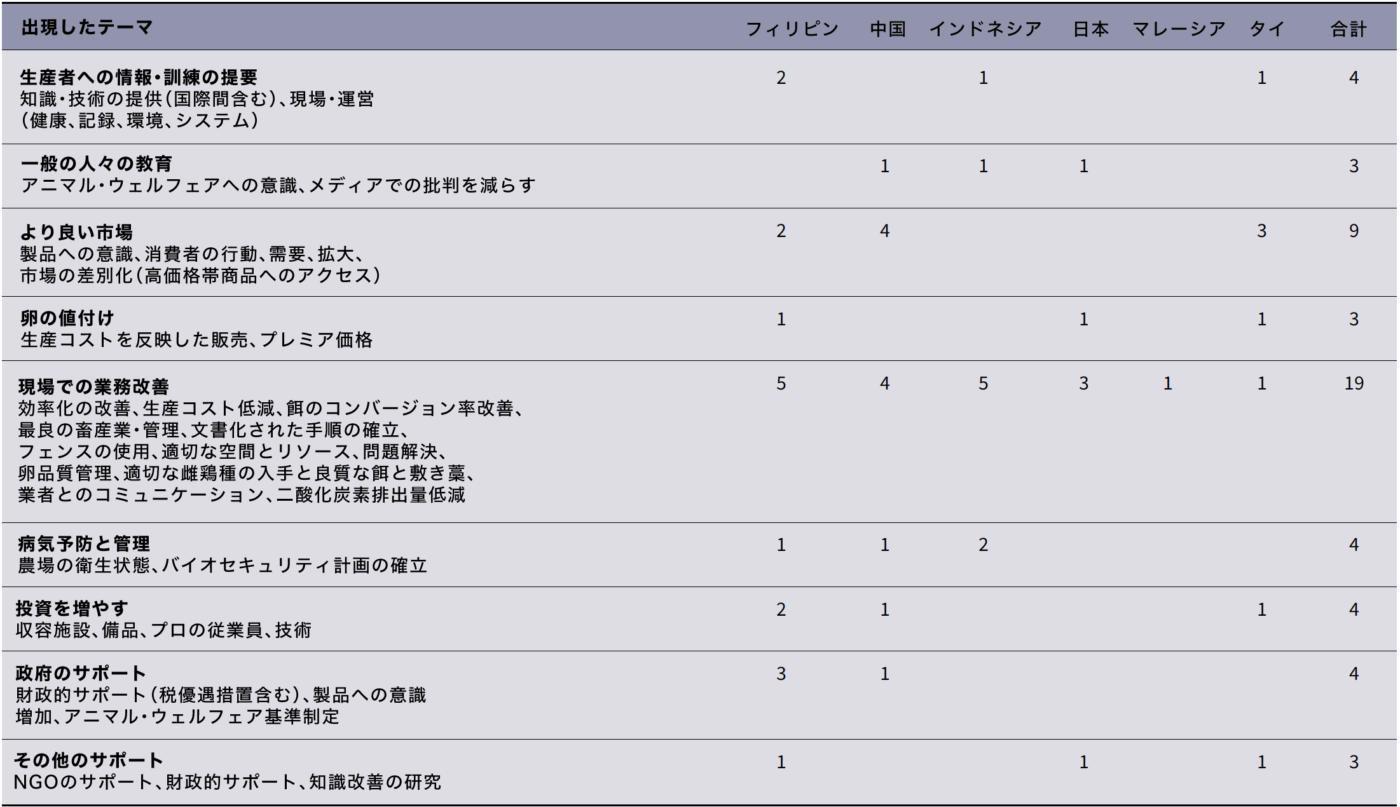

全ての国の大部分の平飼い生産者が、一番の解決策として「現場での業務改善」(全回答の36%)を挙げ、続いて「より良い市場」が挙げられた(表4)。

質問5,質問6、質問7

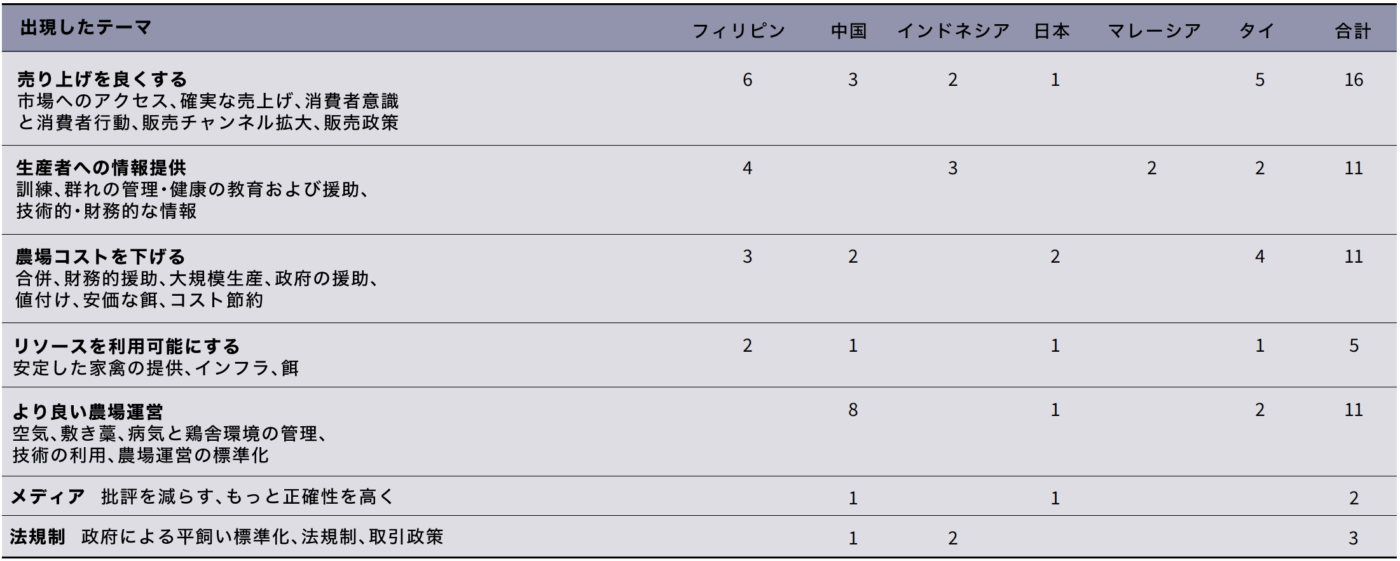

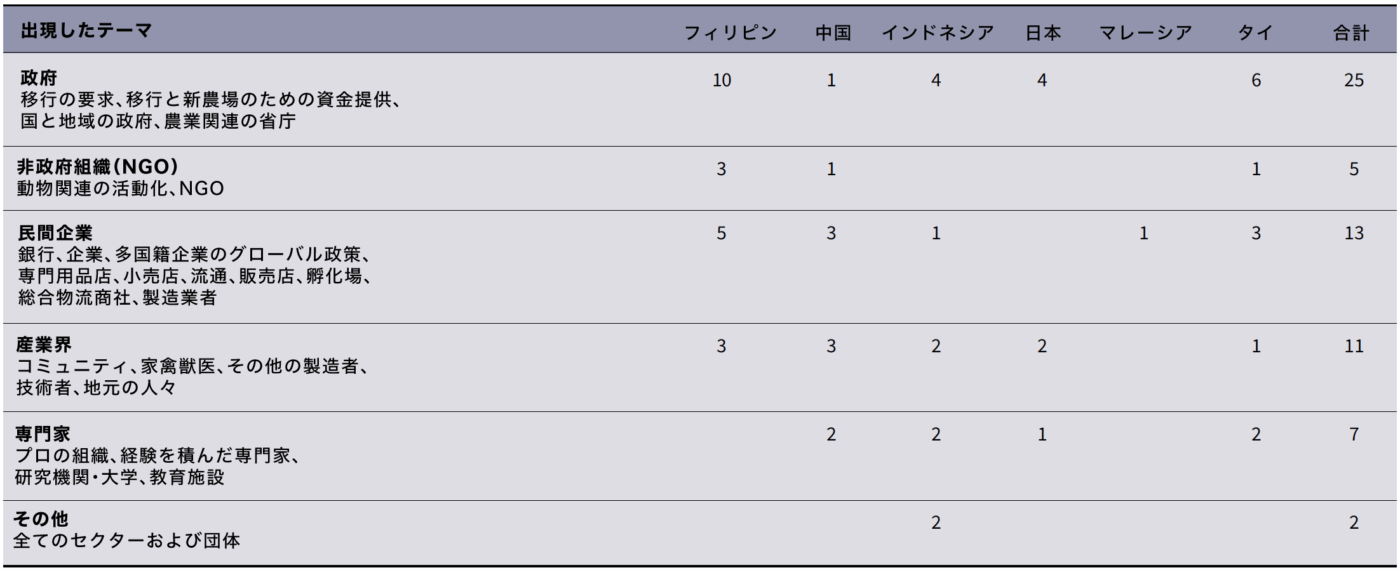

質問5「平飼い農場を維持するには、現在受けているよりもさらに多くのサポートが必要だと思いますか?(はい・いいえ・たぶん)」という質問への回答としては、「はい」が81%(n=30)、「たぶん」が10.8%(n=4)、「いいえ」は8.1%(n=3)だった。質問6「どのようなサポートが必要でしょうか?(自由回答)」への回答を表5に示す。質問7「そのサポートは誰が提供するべきでしょうか?(自由回答)」への回答は表6。

出現したテーマ

本研究の限界

対象となる国々では本研究のような性質の調査はこれまで行われていなかったため、本研究は最初の予備的な研究となる。今回採用したアンケート回答方法には恩恵も多かった一方で、フォーカス・グループ式やインタビュー式のようにアンケートの回答の意味や詳細についてさらに質問することができなかった。加えて、対象となる地域では平飼い農場が少ないことが原因で、本研究では少数の生産者しか参加できなかったため、サンプル数に関しては限界がある。またアンケート内容と回答を、英語から各国の言語、各国の言語から英語へと2回翻訳しているため、人為的ミスの可能性がある。

結論

産卵鶏のために平飼いシステムを採用することはアニマル・ウェルフェアにとって大きなプラスの影響がある。しかし、アジア地域において平飼いシステムの理解を高めて、アニマル・ウェルフェアを改善するには、取り組む必要のある問題点が存在する。平飼い生産者たちはサポートが必要だと感じており、とりわけ販売、農場の運営、生産者向けの情報が必要だと考えている。

ライセンス

訳注:本研究はオープン・アクセス記事であり、CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) ライセンスのもとで公開されている。

原文タイトル:Improving hen welfare on cage-free egg farms in Asia: Egg producers’ perspectives

論文著者:Kate Hartcher, Jayasimha Nuggehalli, Qing Yang, Maria Catalina T. de Luna, Ali Agus, Shuichi Ito, Zulkifli Idrus, Iman H.S. Rahayu, Jutamart Jattuchai, Kris Descovich1, Elissa Lane, Michelle Sinclair

公開日: 2023/09/22