論文概要

概要

持続可能かつエシカルな食品システムへの注目が世界的に高まる中で、消費者と生産者の関心に対応する上で、アニマル・ウェルフェアに配慮した製品(Animal Welfare-Friendly Products。以下、AWFP)がますます認知されている。しかし、従来の研究のほとんどでは、サプライチェーン内にある生産、小売、消費それぞれの役割間の相互依存性を考慮していない。本研究では、生産者、消費者、小売仲介業者間の横断的な相互作用がどのようにして AWFP の採用を促進するかを調査した。生産から消費に至るまでの短いバリューチェーンを築いたうえで、各種の手法を交えながら、営業中のレストランを用いて2ヶ月間の実験を行い、関係者たちの反応を定量的および定性的に評価した。その結果判明したことは、AWFP を実践したことに関する情報を提供すると、消費者の行動に明らかな影響が現れ、製品選択と価値認識の両方が増加する、ということである。小売業者たちは、経済的利点と顧客の固定化増加への可能性があることを認めた一方、生産者たちは、経産牛を再度太らせることで新しい収入の機会を見つけた。このような協調的な変化―――これを生産者、小売店、消費者の間をまたがる同調した行動、および相互強化と定義する―――は、関係者たちが AWFP の実践を採用する動機付けとなる有益な連鎖反応を生み出した。本研究は、立場を超えた横断的な協調性を助長し、かつ自分の役割を明確にするように戦略的に設計された短いバリューチェーンが、大規模で持続可能かつエシカルな食品システムを促進するための現実的な入り口となる可能性があることを明らかにする。

キーワード: アニマル・ウェルフェア、サプライチェーン、消費者、レストラン、生産者、実際の設定

目的

本研究の目的は、AWFP バリューチェーン全体を総合的に観察することで、アニマル・ウェルフェアの実践を推進する機会を得ることであり、またそれによってバリューチェーン全体にまたがる同時的な変化を促進し、社会的な AWFP 実践に向けた現実的な洞察を提供することである。

道具と手法

本研究では、営業中のレストランで、アニマル・ウェルフェアに配慮した牛肉で作った料理を提供するという実験を中心とした行動研究を行った。この実験では、様々な研究手法を取り入れ、関係者たちが経験した変化を観察した。

設定と背景

本研究は、日本の首都圏に所在するある大学キャンパス内のレストランで実施された。このレストランは約60席あり、午前11時〜午後4時まで経営しているセルフサービス式である。

このレストランは、いくつかの産業分野にまたがる事業を展開する企業が経営している。この実験を行う前、このレストランの経営者は事業の継続性を強化するための施策を必要としており、アニマル・ウェルフェアに配慮した牛肉料理のテスト販売を伴う本実験に参加した。

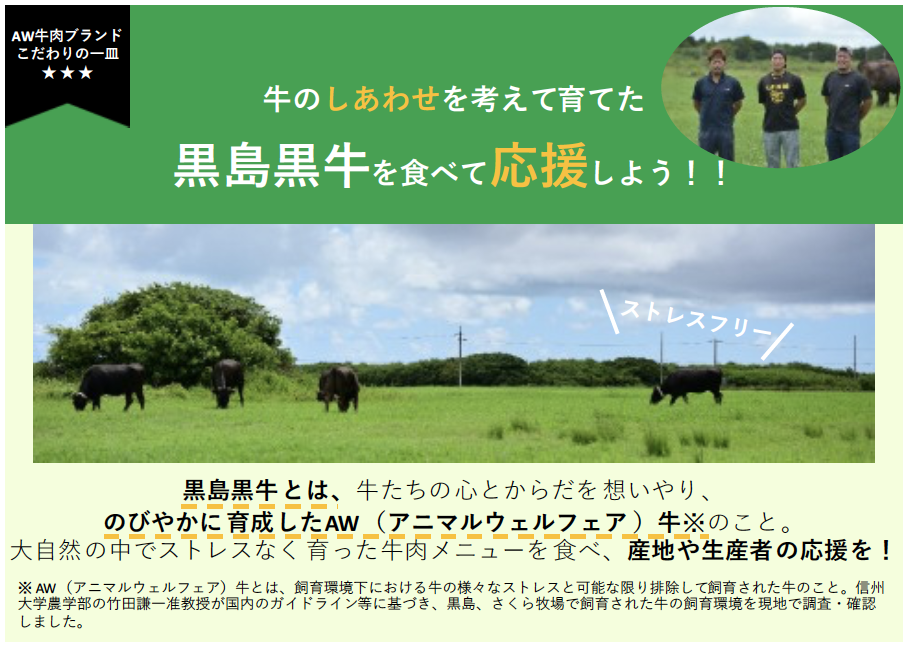

「黒島黒牛」というブランド名の日本黒毛和牛は、沖縄県の黒島に住む生産者が生産しており、この生産者は、アニマル・ウェルフェアに配慮した牛の生産システムを開発するために大学と提携していた。この生産者は、本来であれば繁殖期を過ぎたため間引かれる予定だった13才の日本黒牛の雌牛一頭を、3ヶ月の集中的な給餌によって再肥育させたのち、その牛肉を販売した。この集中給餌が実施される前までは、この雌牛は給餌の時間以外は1日中ずっと放牧されていた。

情報提供のデザイン

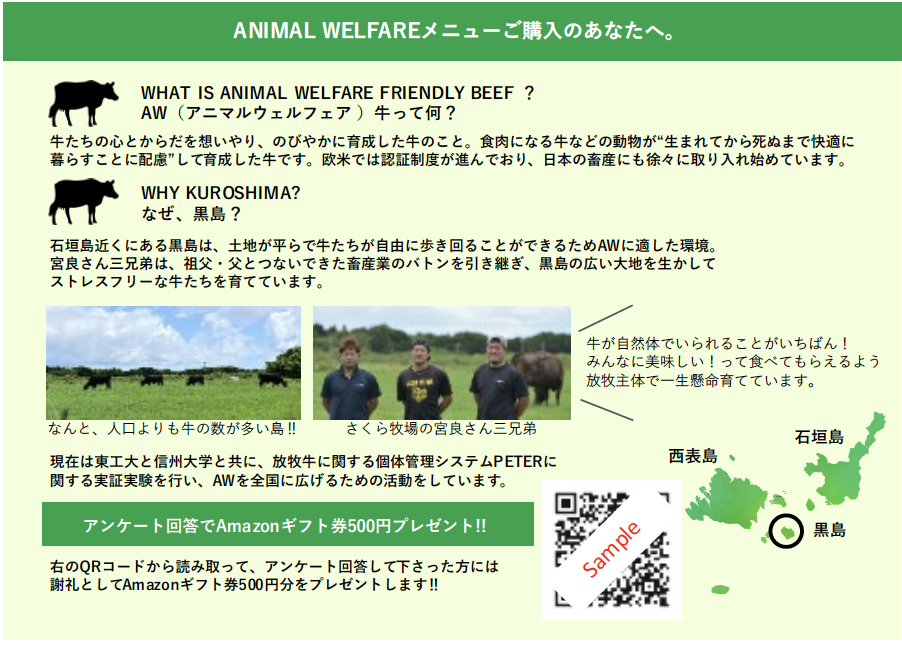

- 畜産動物のウェルフェア (AW): 日本では、アニマル・ウェルフェアという言葉とその意味に対する意識が低いと予想されるため、本研究では、アニマル・ウェルフェアという言葉について説明するのに加えて、提供される牛肉はアニマル・ウェルフェアに配慮して製造したものであることを文章で説明した。

- 生産者 (PD): 本研究では、この牛肉の生産者は牛をより自然な方法で育てる意思があることを明言しており、牧場で働いていることを生産者の写真と一緒に文章で説明した。

- 生産地 (PO): 本研究では、この牛肉が国産品であること、黒島という沖縄の離島で製造されたこと、黒島は放牧に適した環境であるといった事実を文章、および写真で表現した。

- 放牧 (PS): 本研究では、牛たちは放牧場で飼育されていたこと、生産者は放牧にこだわっていること、黒島が放牧に適している環境であることを文章、および写真で表現した。

- 信頼性 (CR): 本研究では、動物行動学者(本論文の共同著者)が農場を評価し、そのアニマル・ウェルフェアについて、国内のガイドラインに基づいて確認・保証したという事実を文章で説明した。

データ収集

黒島黒牛牛肉の手配

上述の生産者が、繁殖期を過ぎたため、オークションで肉屋に販売される予定だった経産牛1頭を、再肥育させ、屠殺と解体の手配を生産者が実施し、その牛肉を直接レストランへ配送した。

生産者とレストラン間での値付け

牛肉の仕入価格に関しては、生産者の損益分岐点がキログラムあたり1500円(再肥育、屠殺、解体、配送のコスト込み)だったのに対し、レストラン側の損益分岐点はキログラムあたり2000円(料理を標準的な価格帯で提供することを考慮した結果)であった(訳注:この時点ですでに生産者、レストラン双方に利益が生じる条件が揃っていた。この原因としては、経産牛を再肥育させたこと、およびサプライチェーンが短いことで中間マージンが発生しなかったことが可能性として考えられる)。詳細な議論の結果、キログラムあたり1800円の仕入価格で双方が合意した。今回の試みの特殊な条件の範囲内ではあるが、アニマル・ウェルフェアに配慮した牛肉を経済的にも効率良く仕入れることが実現できることを実際に例証してみせた。

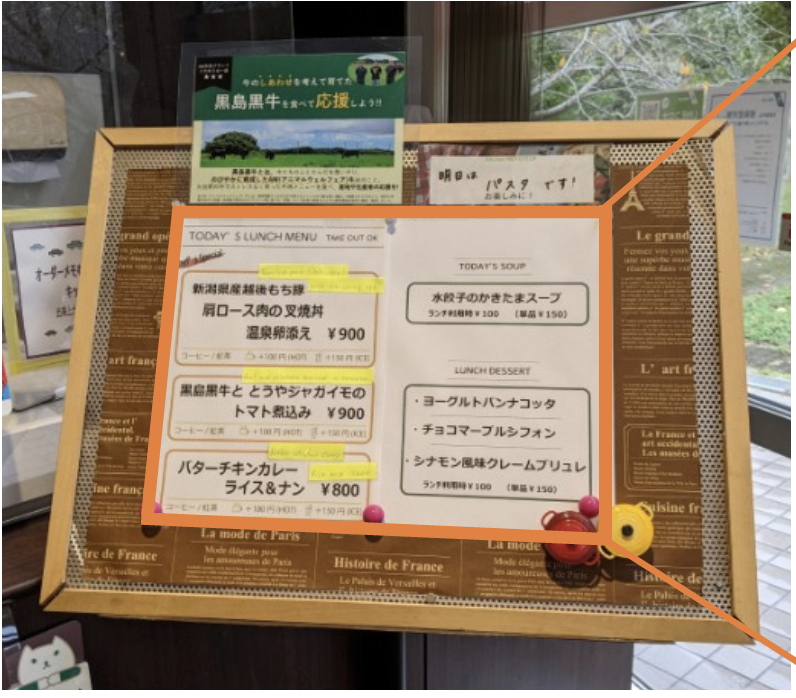

レストランでの販売

黒島黒牛の牛肉は、牛肉丼、シチュー、ステーキの3種類で提供され、レストランにて、週2日づつ、合計6週間の期間に渡って販売された(表1)。図3、および図4は、情報提供ありの期間中にどのようにして情報を展示したか、を表している。1週おきに、情報提供あり・なしが切り替えた。情報提供のあり・なしで、(1)顧客のメニュー選択に影響があったか、(2)顧客のレストランへの評価に影響があったか、(3)顧客の価値認識に影響があったか、をアンケートで定量的に調査した。定量的データは売上数からも得られた。

| 日付(月/日) | 曜日 | メニュー1原料 | メニュー1料理 | メニュー2原料 | メニュー2料理 | メニュー3原料 | メニュー3料理 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9/13 | 火 | 黒島黒牛 | 牛肉丼 | 豚 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 9/15 | 木 | 豚 | とんかつ | 黒島黒牛 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 9/20 | 火 | 黒島黒牛 | 牛肉丼 | 鳥 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 9/22 | 木 | 通常牛肉 | ステーキ | 黒島黒牛 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 9/27 | 火 | 黒島黒牛 | 牛肉丼 | 豚 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 9/29 | 木 | 黒島黒牛 | シチュー | 鳥 | 唐揚げ | 鳥 | カレー |

| 10/4 | 火 | 黒島黒牛 | 牛肉丼 | 羊 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 10/6 | 木 | 豚 | とんかつ | 黒島黒牛 | シチュー | 通常牛肉 | ハヤシライス |

| 10/11 | 火 | 鳥 | 唐揚げ丼 | 黒島黒牛 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 10/14 | 金 | 黒島黒牛 | ステーキ | 豚 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 10/18 | 火 | 豚 | チャーシュー丼 | 黒島黒牛 | シチュー | 鳥 | カレー |

| 10/21 | 金 | 黒島黒牛 | ステーキ | 豚 | シチュー | 鳥 | カレー |

アンケート

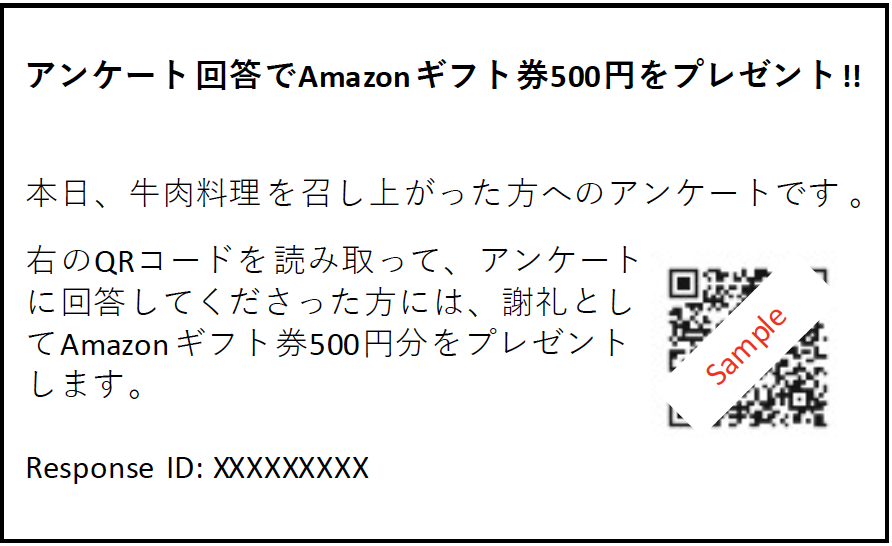

情報提供ありの日となしの日の定量的な比較を行うため、情報提供ありの日のカード(図2)と情報提供なしの日のカード(図5)を、黒島黒牛を使った料理を載せたトレーに載せて提供した。全てのカードには、同じオンライン・アンケートへリンクしたQRコードが掲載されていた。アンケートに回答した顧客には、500円相当のギフト券を謝礼として受け取った。同一のカードから複数回回答されることを防ぐために、それぞれのカードにはユニークな回答IDが割り当てられていた。同一人物からの複数回の回答を防ぐために、ギフト券をもらうには、自分のemailアドレス(大学生、大学教授、大学スタッフの各人に一つだけ割り当てられた大学ドメインのアドレス)を申告するようにした。実験期間中のアンケート回答率は18.4%、合計126の回答が得られた。

レストランの評価に関するアンケート項目を表3に示す。それぞれ7段階のリッカート尺度(1=まったくそう思わない、7=非常に強くそう思う)で計測された。

| 分類 | 項目 |

|---|---|

| 満足度(SF) | |

| このレストランに来たことに満足している | |

| このレストランを選んだのは賢い選択だった | |

| このレストランに来たことに喜びを感じる | |

| 食事の品質(FQ) | |

| このレストランの食事はおいしそうだった | |

| このレストランの食事は健康的だ | |

| このレストランの食事はおいしい | |

| このレストランの食事は新鮮な素材を使っている | |

| 認識された価値(PV) | |

| このレストランは値段に対して価値の高い食事を提供している | |

| 全体的な食事の価値は高い | |

| 食事は値段に見合った価値がある | |

| 再訪する意思(RI) | |

| 今後もこのレストランを利用し続けるつもりだ | |

| 今後、またこのレストランに来たいと思う | |

| 今後、このレストランへ来ようと考えるかもしれない | |

| 知り合いにすすめるか(WM) | |

| 知り合いにオススメを聞かれたら、このレストランを勧めるだろう | |

| 知り合いに、このレストランについてポジティブな意見を言うだろう | |

| 知り合いにこのレストランへ来るように勧めるだろう |

顧客の黒島黒牛への価値認識度に関するアンケート項目を表4に示す。それぞれ7段階のリッカート尺度(1=まったくそう思わない、7=非常に強くそう思う)で計測された。

| 分類 | 項目 |

|---|---|

| アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産に関する価値観(AW) | |

| アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産には良い印象を感じる | |

| アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産を支持・支援したい | |

| アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産は自分にとって必要、または価値があると思う | |

| 生産者に関する価値観(PD) | |

| この牛肉の生産者に対する印象は良い | |

| この牛肉の生産者を支持・支援したい | |

| この牛肉の生産者は自分にとって必要、または価値があると思う | |

| 生産地に関する価値観(PO) | |

| この牛肉の生産地に対する印象は良い | |

| この牛肉の生産地を支持・支援したい | |

| この牛肉の生産地は自分にとって必要、または価値があると思う | |

| 放牧で育てたことへの価値観(PS) | |

| 放牧で育てた牛肉に対する印象は良い | |

| 放牧で育てた牛肉を支持・支援したい | |

| 放牧で育てた牛肉は自分にとって必要、または価値があると思う | |

| 信頼性(CR) | |

| この牛肉の信頼性に対する印象は良い | |

| この牛肉の信頼性を支持・支援したい | |

| この牛肉の信頼性は自分にとって必要、または価値があると思う |

データ分析

顧客のメニュー選択に対する情報提供やその他要因の効果

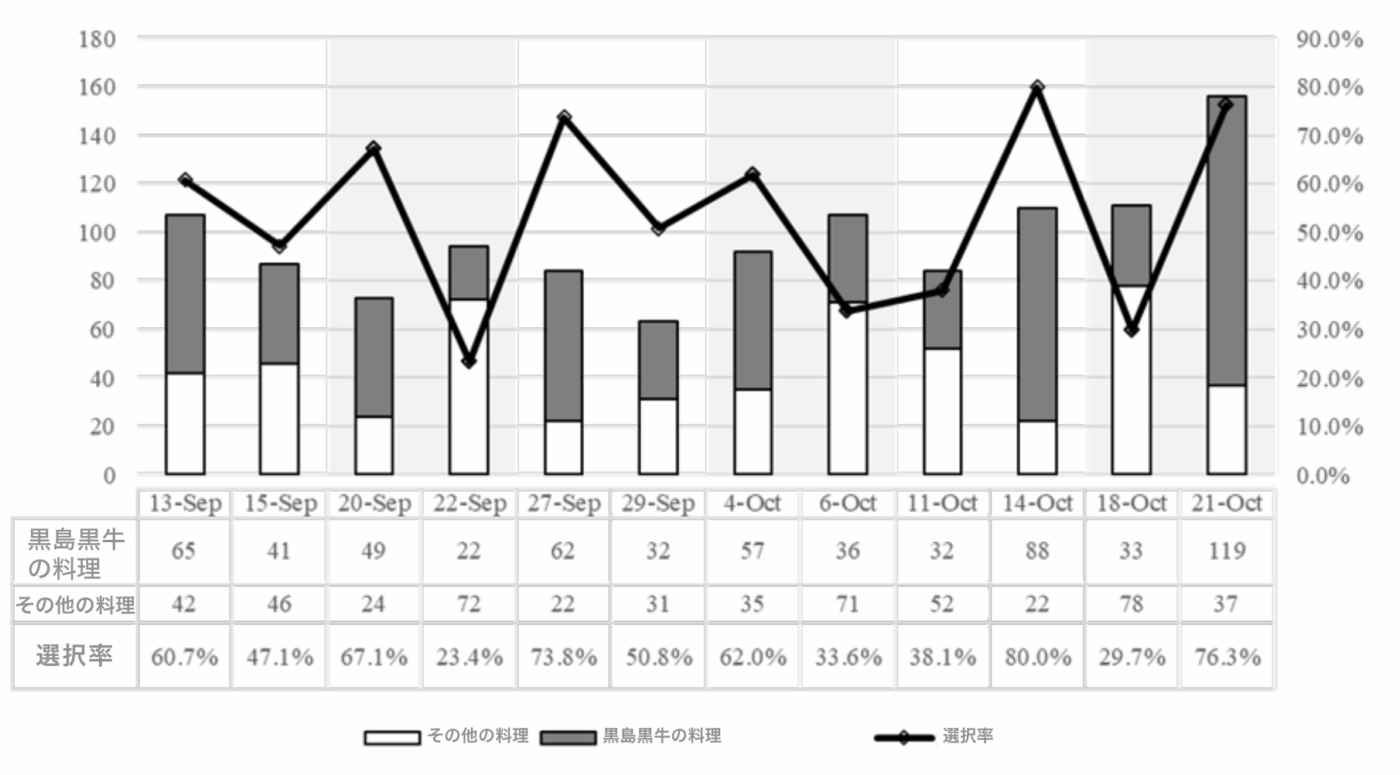

日ごとの顧客の黒島黒牛メニュー選択率を図6に示す。

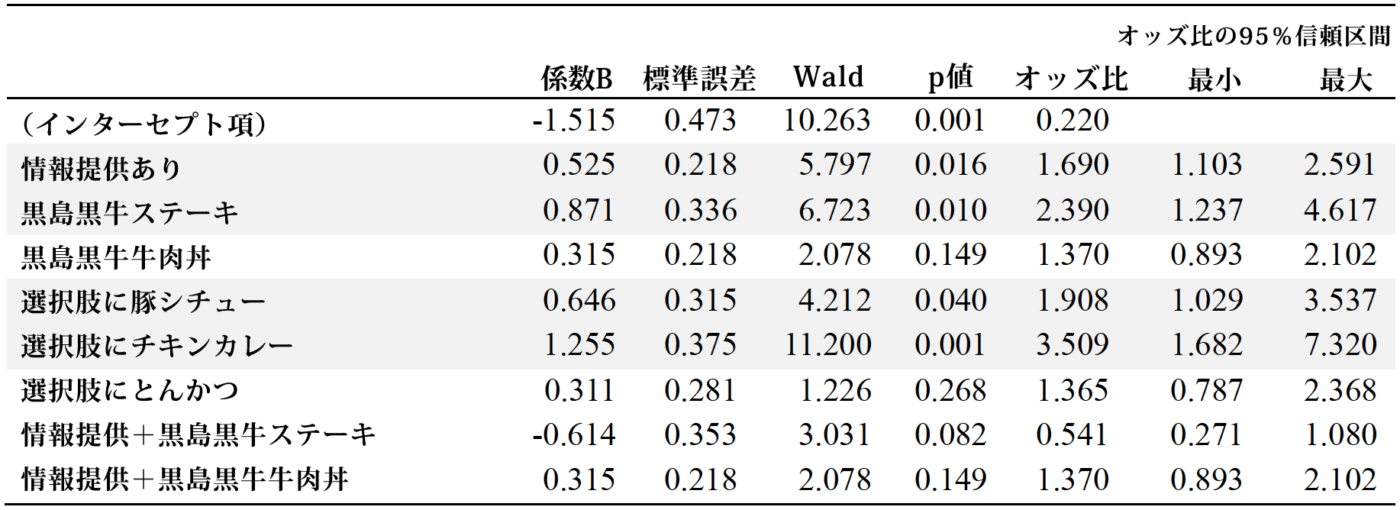

ロジスティック回帰分析の結果、他の予測変数を一定に保った場合、顧客が黒島黒牛メニューを選択するオッズ比が以下のように増加したことが判明した(表5)。

- 情報提供がある場合、69%増加(95%信頼区間 [1.10, 2.59])

- 黒島黒牛ステーキを提供した場合、139%増加(95%信頼区間 [1.24, 4.61])

- 豚シチューが選択肢にある場合、91%増加(95%信頼区間 [1.03, 3.54])

- チキンカレーが選択肢にある場合、251%増加(95%信頼区間 [1.68, 7.32])

NagelkerkeのR2: 0.103, ホスマー・レメショウ検定テスト: カイ2乗値 = 0.47624, 自由度 = 8, p-value = 0.803。灰色背景の行は統計的に有意。

レストランの評価に対する情報提供の効果

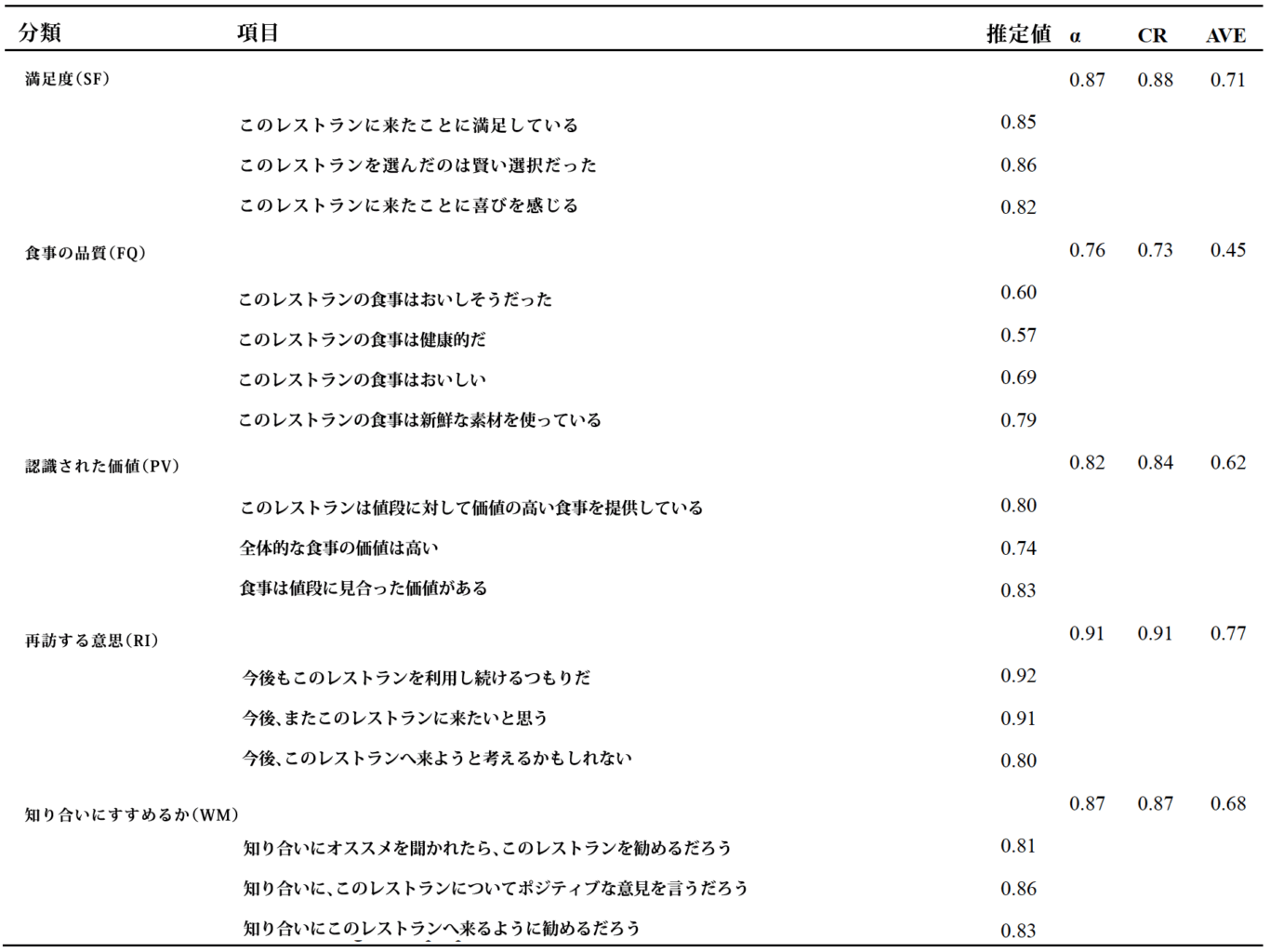

レストランの評価に関する確認的因子分析の結果を表6に示す。「食事の品質」の平均分散抽出(AVE)は、推奨しきい値である0.5を下回っているが、合成信頼性(CR)が0.6以上あるため、この構成概念の収束的妥当性はまだ適切である、と考えられる。

モデル適合度指標: χ2 = 118.412, 自由度 = 80, p value = 0.003, GFI = 0.883, AGFI = 0.824, NFI = 0.920, CFI = 0.972 (あてはまり度良好), RMSAE = 0.062 (あてはまり度普通), AIC = 3579.393。CR は合成信頼性を表し、AVE は平均分散抽出を表す

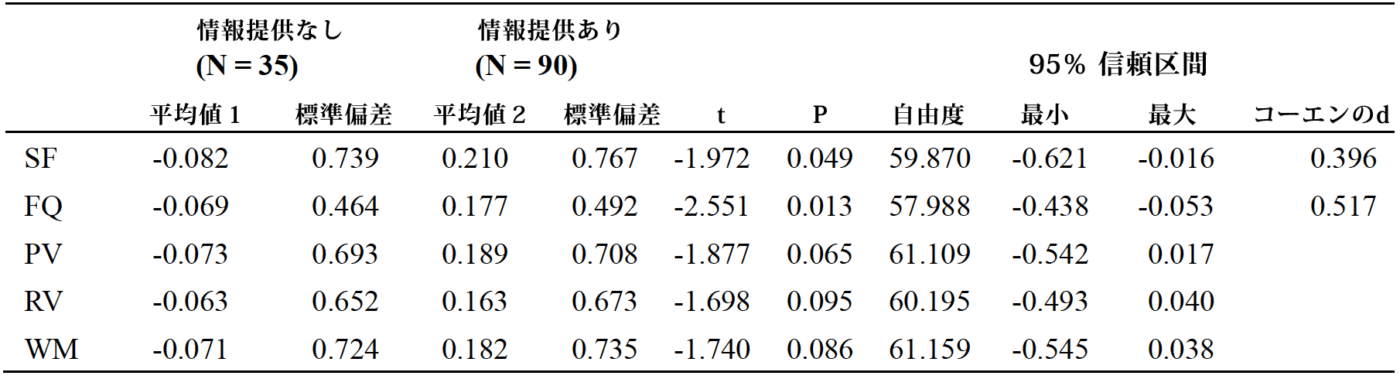

計算されたスコアから、情報提供あり・なしの日のスコアの差異を評価した。ウェルチの2標本t検定の結果、「満足度(SF)」と「食事の品質(FQ)」には有意に差異があることが分かった。コーエンのdを見ると、「満足度」の効果は小さく、「食事の品質」の効果が中程度であることが分かった。結果は表7に示す。

ウェルチの2標本t検定。平均値1は情報提供なしの場合の平均スコア、平均値2は情報提供ありの場合の平均スコア

顧客の価値認識への影響

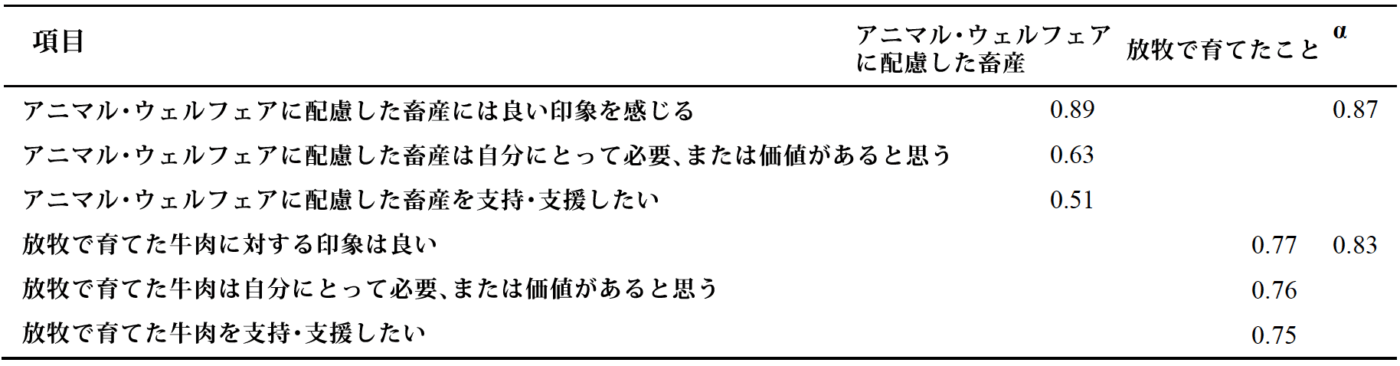

各項目の因子負荷量を抽出するため、探索的因子分析を実施した。結果を表8に示す。

Kaiser–Meyer–Olkin の標本妥当性(MSA): 全体的なMSA = 0.85 バートレットの球面性検定: カイ2乗値 = 2,824.068, p = 0.000. 抽出法: 最小残差法+斜交回転 RMSEA = 0.0722. 因子負荷量の絶対値が 0.3 未満の結果は表示していない

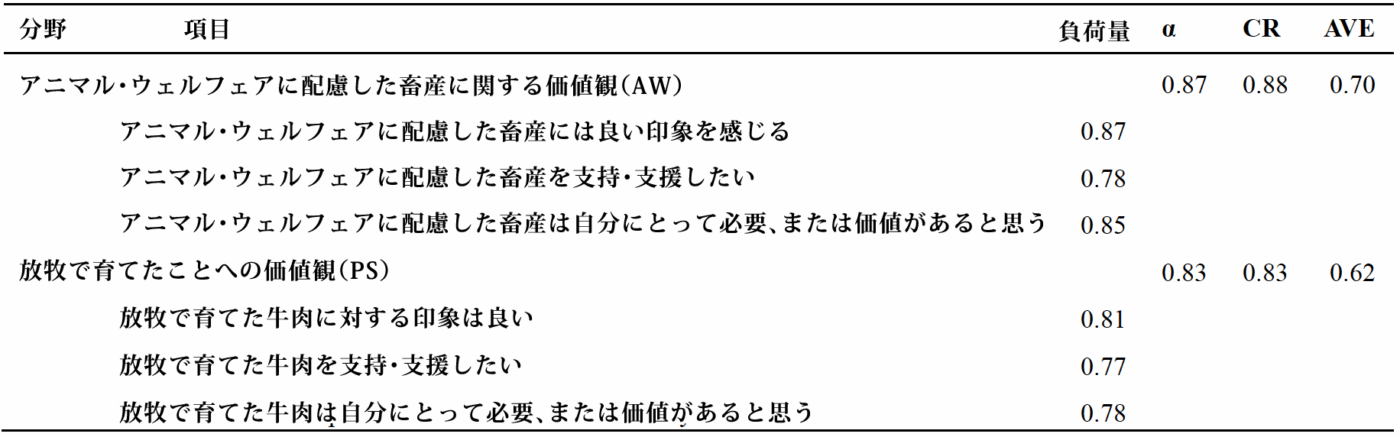

「アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産に関する価値観(AW)」と「放牧で育てたことへの価値観(PS)」の2分野の項目のみが意図した因子負荷量を持つことが分かったため、これら2分野に対して確認的因子分析を実施した。結果は表9に示す。

モデル適合度指標: χ2 = 36.449, 自由度 = 8, p value = 0.000, GFI = 0.93, AGFI = 0.81, NFI = 0.91, CFI = 0.93 (あてはまり度良好), RMSAE = 0.069 (あてはまり度良好), AIC = 1939.289。CR は合成信頼性を表し、AVE は平均分散抽出を表す

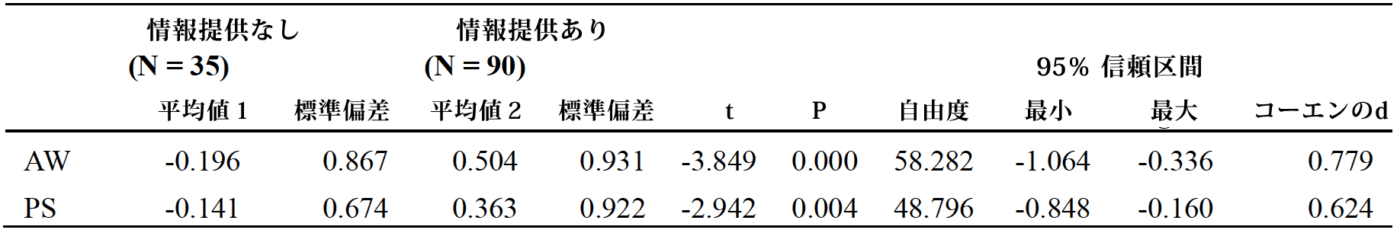

計算されたスコアから、情報提供あり・なしの日のスコアの差異を評価した。ウェルチの2標本t検定の結果、「アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産に関する価値観(AW)」「生産者に関する価値観(PD)」「生産地に関する価値観(PO)」「放牧で育てたことへの価値観(PS)」「信頼性(CR)」には有意に差異があることが分かった。コーエンのdを見ると、「生産者に関する価値観」「生産地に関する価値観」「放牧で育てたことへの価値観」「信頼性」の効果は中程度で、「アニマル・ウェルフェアに配慮した畜産に関する価値観」の効果が大きいことが分かった。結果は表10に示す。

ウェルチの2標本t検定。平均値1は情報提供なしの場合の平均スコア、平均値2は情報提供ありの場合の平均スコア

結論

本研究では、生産、小売、消費から成る短いバリューチェーンの各段階間の相互作用を調査することで、アニマル・ウェルフェアに配慮した製品(AWFP)促進の可能性を探った。実際のレストランにおける実験により、AWFP に関する詳細な情報を提供すると、消費者の行動に有意な影響が出ることが明らかとなった。消費者の AWFP 選択が増加しただけでなく、消費者は AWFP の付加価値を認識し、エシカルな消費を助長するには透明性の高いコミュニケーションと消費者教育が重要である、と強調した。一方、生産者は、経産牛を再肥育する、といった今まで価値を認められなかったリソースを再利用することで、新しい経済的機会を見つけた。小売店は、顧客満足度の増加と顧客固定化が増加した結果を受けて、AWFP をメニューに取り入れることで経済的、および評価度において恩恵があると認識した。

ただし、本研究は、特定のレストランでの特定の顧客に対してのみ実験したため一般性が少ないこと、顧客の認識度の差異が大きかったこと、実験期間が短かったこと、情報メディアの影響度の調査が足りない、といった今後の課題や制限がある。

ライセンス

訳注: 原文となった論文は CC BY-NC-SA 4.0 ライセンスで公開されたものであり、この翻訳・要約もそれに従うものとする。

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

原文タイトル:Building Short Value Chains for Animal Welfare-Friendly Products Adoption: Insights from a Restaurant-Based Study in Japan

論文著者:Takuya Washio, Sota Takagi, Miki Saijo, Ken Wako, Keitaro Sato, Hiroyuki Ito, Ken-ichi Takeda, Takumi Ohashi

公開日: 2025/01/18