論文概要

概要

一部の農場従事者たちは、自ら進んで畜産農業から鞍替えをしている。何が彼らをそうさせたのだろうか?

畜産農業は、健康・環境・動物に対してマイナス効果をもたらす。多くの専門家たちが、このような問題の解決のためには、畜産農業を減らし、地球全体で植物重視の食品供給系へ焦点を移行すべきだ、という点で合意している一方で、畜産農場従事者たちの見解も考慮しなければならない。とりわけ、畜産農業からの鞍替えは農場への経済的負荷が大きいため、多大な抵抗を招く。

本研究では、自ら進んで畜産農業を中断し、業務形態を変換させた農場(訳注:いわゆるtransfarmation=農場形態変換)の例をいくつか取り上げる。本研究の著者は、農業形態変換を支援する団体のウェブサイト上で公開されていた農場形態変換実現記事を27個集め、畜産農業を止めた動機、どのような業務形態に変換したのか、外部の団体からどのような援助があったのか、について分析を行った。4カ国(北米、イギリス、ドイツ、スイス)にまたがる8つの支援団体のウェブサイトから情報を入手した。27個の記事のうち、16個は農場従事者自身が記述した記事であり、残り11個は支援団体が記述した記事を利用した。

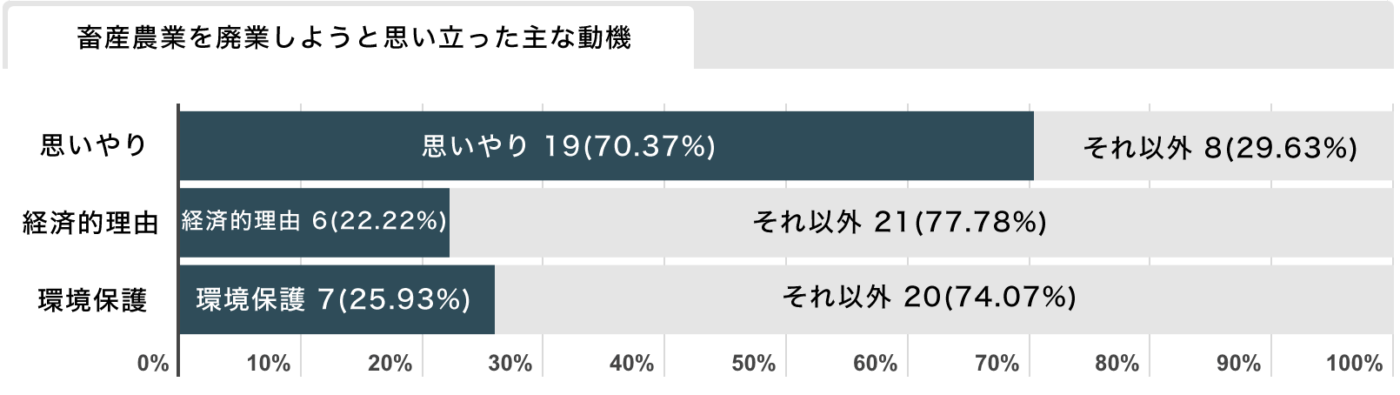

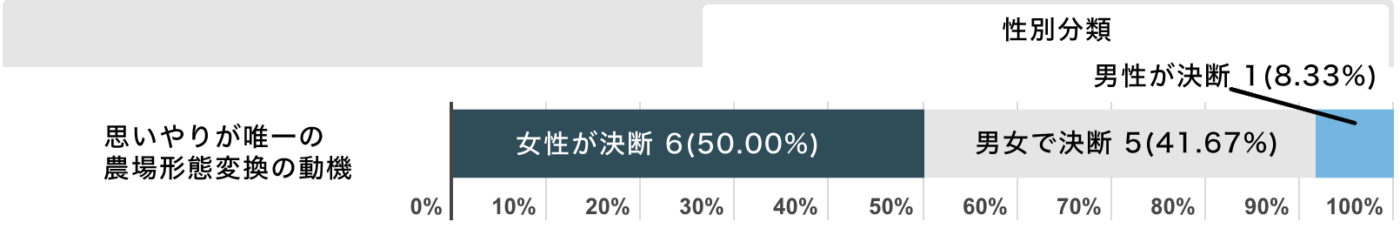

全般的に、畜産農業を廃業しようと思い立った主な動機は3つあった。すなわち、思いやり(27農場中19)、経済的理由(27農場中6)、環境保護(27農場中7)の3つである。畜産農業を廃業した理由として、思いやりを唯一の理由として挙げた事例は全部で12事例あり、そのなかの6事例は女性が単独で決断を下しており、5事例は女性と男性が共同で決断を下していた。経済的理由を挙げた事例は合計で6事例あり、そのなかの5事例は男性が単独で決断を下していた。

農場形態変換の概略

思いやりを理由として挙げた農場従事者たちが、業務形態を変えようと思い立ったきっかけとして最も多かったのが、動物を屠殺場へ送ることであった。これらの農場従事者たちは動物を屠殺場へ送った際に、動物の死を悲しむ気持ちと、動物を屠殺場へ送ったことに対する責任感の間で、認知的不協和を感じたのである。彼らの感情がある境界点に達したとき、彼らの多くは、屠殺をなくすために行動を起こさなければならない、と感じたのだった。それまで畜産農業から得ていた収入をどうやって補うかを考えることは、たいてい二の次であり、多くの場合、当面の解決策として外部の援助を探し求めた。

経済的理由で畜産農業を中断した農場は、全て北米の農場であった。これらのうち、1事例を除く全てが契約養鶏農場であった。北米の契約養鶏事業は、リスクが大きく、収入が不安定なことで悪評が高いのである。農場従事者たちの多くは、収入が安定せず、契約を打ち切られるというプレッシャーに常にさらされており、頻繁に借金をしなければならなかったと語った。環境保護を主要な理由として挙げた事例がひとつだけあったが、大部分の農業従事者は、環境保護はさほど重要な理由ではなかった、と述べていた。3つの事例では、農業従事者たちはまず最初に有機農法畜産への移行を行い、それにより動物たちの福利状態を改善させたが、根本的な悩みの解決にはならなかった。

この論文の著者は、農場形態変換を実現させる2つの実現経路を特定した。ひとつ目は、農業関連の業種から「保護業種」への業務変換である。この種の事例では、元農業従事者たちは自分たちの動物の飼育を続けながら、新たに農場へやってくる動物も保護対象とする。動物保護施設は畜産農業の代わりにはならないが、人間と人間以外の動物のあいだに成り立つ新しい関係性について一般の人々を教育し、かつそれを実現させるための一助となり得る。

もうひとつの農業形態変換への手段は、農業関連の業種を継続し、高付加価値の果物、野菜、キノコ、あるいは大麻を栽培する、という方法である。農業形態変換を実施した養鶏農場の大部分は経済的な理由がきっかけであり、本研究で分析対象となった元養鶏業者のうち、動物保護施設へ業種変換した事例は皆無であった。その一方で、思いやりが理由の事例では、約半数が畜産以外の農業へ業種変換しながらも、三分の一は動物保護施設へ形態変換していた。この論文の著者は次のように指摘している。すなわち、農業従事者たちが経済的な理由で農業形態変換する場合、畜産業に経済的な誘因があれば、再び畜産農業へ舞い戻ってしまう危険性がある、と。

農場従事者たちは、外部の団体・組織が次のような方法で彼らをサポートしてくれたと語っていた。

・動物の居場所を見つける

・短期的、あるいは長期的な解決策を用いて援助する(例えば、ファンドレイジング(訳注:支援金募集)を開催したり、補助金に関する詳細を提供する、など)

・農業形態変換の過渡期に関するアドバイスを提供する

・心の支えとなる

The Rancher Advocacy Program と Hof Narr Association という2つの団体が、最も効率的に農業形態変換をサポートするグループとして際立っていた。もうひとつのサポート手段としては、農業従事者同士が互いにサポートし合うネットワークも挙げられていた。スイスの場合、このようなネットワークが存在しないことが、農業形態変換に対する障壁となっていた。

本研究は、成功した農業形態変換について述べた宣伝目的で発行された記事に基づいて行われたため、限定的な内容となっている。言い換えれば、これらの記事にはバイアスがかかっており、より困難な問題(例えば、農業形態変換後に農業従事者たちが直面する苦難や問題など)については差し控えられている可能性がある。同様の理由で、この論文の著者は、畜産業を止めることに反対意見の人たちの見解、あるいは農業形態変換に失敗した人たちの見解について考察することができなかった。結果として、本研究は、いくつかの選別された農場における限定的な観点を示しているに過ぎない。

本研究の著者は、最大の変化をもらたすためには、農業形態変換を推進するグループは性別が担う役割を理解すべきだ、と考えている。例えば、女性の農業従事者たちのほうが思いやりを動機とする傾向が高いのに対し、男性は経済的理由を動機とする傾向がある。締めくくりになるが、農業形態変換を推進するグループは動物性製品の供給を減らすことを目的としているが、それ以外の手段を提唱する人たちも、動物性製品への消費者需要を減らすことに注力し続けるべきである。それにより、より多くの農業従事者たちが動物を飼育して搾取する、というビジネスから脱却することを促進できる可能性がある。

※本記事はこの記事の最下部にある論文のFaunalyticsのリサーチャーによる要約を、同団体の許可を得て翻訳したものです。

原文タイトル:Quitting livestock farming: transfarmation pathways and factors of change from post-livestock farmers’ accounts

論文著者:Nicolas Salliou

公開日: 2023/06/15