論文概要

(要約)この論文では、英国において、人々の「食事と気候変動の関連性」「環境のために食事スタイルを変更する必要性」への意識、理解が2013-2014年と比べてどう変わっているか、フォーカス・グループ(グループ討議)を行い、比較調査し、課題は何か探る研究を行っている。

背景:

2019年、英国は2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ(ネットゼロ)を約束する法律を制定しており、また、2020年、英国気候変動委員会は目標達成のため、肉の消費量を2030年までに20%削減、2050年までに35%削減することを推奨している。

将来の気候変動における最悪のシナリオを回避するにあたって、肉の消費量を僅かにし、植物性の食事に移行することは、個人でできる行動として、温室効果ガスを削減する高い効果を持つことが過去研究より分かっている。

また、食事による冠動脈性心疾患、脳卒中、2型糖尿病、いくつかの癌との関連性を考えると、植物性の食事への移行は、健康面でも有益と考えられる。

論文では、気候変動委員会の設定した目標達成のため、食生活の変更は急ぎ行う必要があり、そのためには人々の問題に対する理解、意識、肉類消費を減らす意欲の向上が不可欠なので、この調査を通じて進捗状況を把握し、その障壁、促進要因を特定することは極めて重要である、と述べている。

ここ10年のメディアの変化:

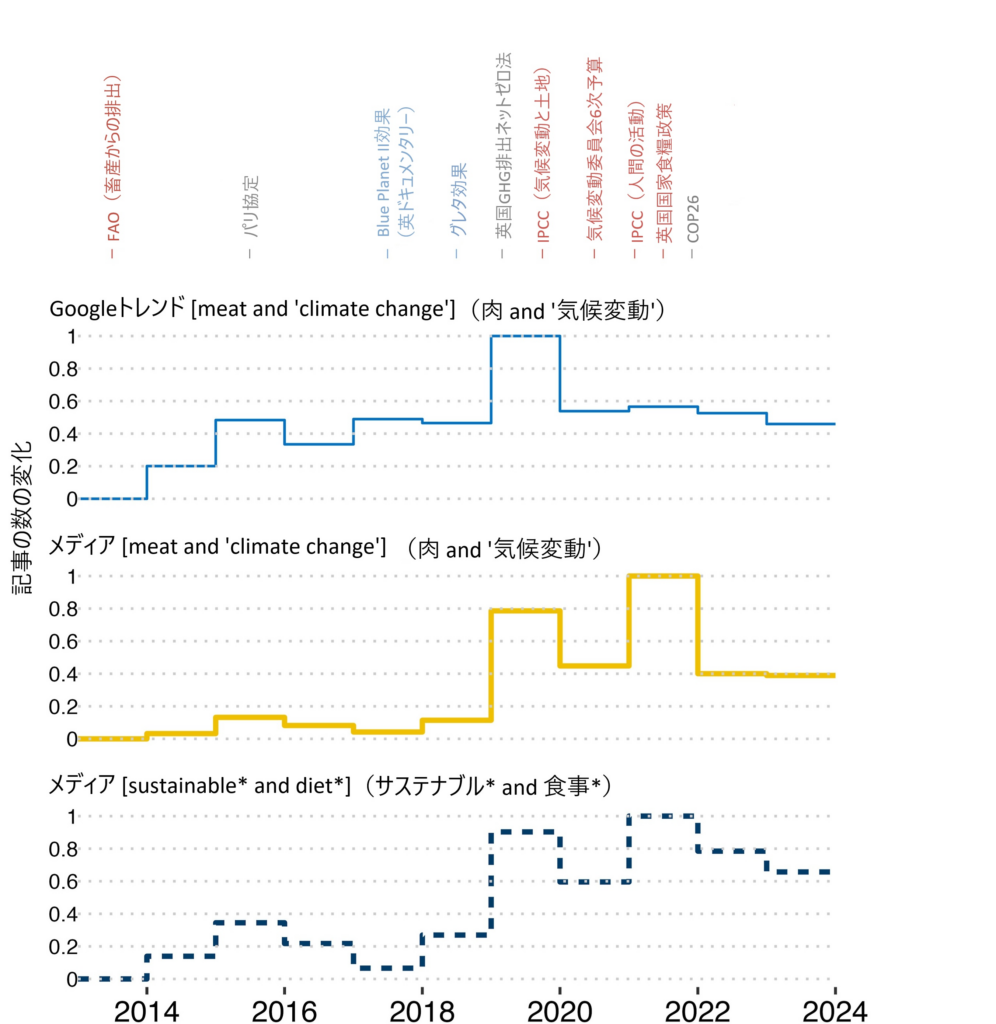

論文内では、肉と気候変動の関係についてのGoogle検索数、メディアの記事数の調査も実施しており、結果、

- 2019年まではメディア報道は極めて少なかったが、2019年のIPCCによる報告書が出て、記事、検索数が劇的に増加

- 以降、英国国家食品戦略(UK Nationa Food Strategy)、英国気候変動委員会の提言、COP26などを受けて記事数が増加

していることが確認できている。

議論の全体的な傾向:

2013-14年に行われたフォーカス・グループでは、食料生産により環境に負荷がかかることを知らない、あるいは考慮したことがない参加者もおり、当時は、肉の消費と気候変動との関連性に対する認識が全体的に不足している、と報告されている。

一部認識している人もおり、森林破壊や牛のメタン排出と結び付けて考えていた。

今回の研究では、多くの人が食料生産が環境に負荷をかけることを信じてはいたが、その認識にはばらつきが見られた。

中には、畜産が気候変動の大きな要因であることを認識し、水の使用量、飼料の必要性、家畜のげっぷやおならによるメタン排出といった包括的な知識を持つ参加者もいた。

※以降出てくるLD/HDは、

LD:裕福側のグループ

HD:貧困側のグループ

を表す。

都市部のLDグループは肉の消費が環境に与える影響について、温室効果ガスの観点から議論する傾向、地方のLDグループでは英国外の工業的畜産の実態について議論する傾向があり、また、地方のグループに限って、農薬や肥料の使用、土地の劣化、富栄養化といった広範囲に及ぶ農業による環境負荷の議論が行われた。

逆に、都市部のHDグループの参加者で、肉の消費が気候変動に影響すると認識している人は殆どおらず、関心も極めて低かった。

農村分のHDグループの参加者も同様で、

『家畜から排出されるらしいメタンが、オゾン層の穴の一因になっているだとか』『すべて陰謀論だと思う』『自分もそれを聞いて即座にありえないと思った』

といった参加者の声が例として論文に挙げられている。

2013-14年に行った調査よりも、今回行った調査の参加者のほうが肉の消費量を減らす意欲は高い傾向になっており、また、LDグループのほうがHDグループよりも肉の摂取量を減らす意欲が高い傾向となっていた。

LDグループでは、健康上の懸念や動物福祉への配慮により肉の消費を削減する傾向が見られ、HDグループでは、肉の価格の高さが議論のほとんどを占めていた。

肉の消費を減らすにあたっての障壁は何か:

2013-14年の調査時と比べ、現在は植物性代替品の数、種類、入手のし易さは良くなっており、スーパーマーケットやテイクアウト店で目にすることができるようになっている。

また、2013-14年の調査時は、代替品の知識不足が障壁になっていたが、今回の調査では代替品への認知度が上がっていた。

しかし、特にHDグループで、植物性代替肉(PBMA)の価格は高いと感じる傾向が見られた。

また、参加者の中には、肉の消費量を減らそうとした際に、社会的および家族が障壁となったと報告する者もいた。

また、外食時に肉を使用しないメニューが不足している、と訴える者もいた。

ベジタリアン向けの料理のバリエーションの少なさに不満を表す声も出ている。

すべてのフォーカス・グループで、食が気候変動に与える影響についての情報の殆どを、テレビやラジオなどのニュースから得ている、と報告している。

ソーシャルメディアについては、情報は統制されていないが、影響力がある、との認識を示している。

肉の消費を減らす可能性のあるもの:

2013-14年調査時は、肉の消費量を減らすための方法についての詳細な議論は行われなかったが、今回はその情報の共有が行われた。

その例として「ミートフリーマンデー」や「ヴィーガニュアリー」(Veganuary: 1月の1か月間ヴィーガン食とする)が挙げられ、それらは2009年、2013年に英国にて始まっている。

週に1日肉なし日を設けることは楽しみ、健康面で実行可能で、環境面でも利点があるが、それ以外の日でも続けることができるのかについて疑問の声が上がった。

肉の消費を減らす試みについて、LDグループとHDグループで違いが見られ、LDグループは豆類などの様々な肉の代替品を使った調理体験が話題に上がった。

参加者たちは、肉の少ない食生活に移行するにあたって、献立の立て方、料理法を覚えていく必要があることを強調していた。

逆に、HDグループでは肉を使わない料理の経験は限られ、その調理方法は難しいと感じている傾向が見られた。

考察:

全体として、2013-14年と比較すると意識は高まっており、より持続可能な食生活を送ることを受け入れている傾向が見られた。

しかし、未だ、肉の消費の削減より他の要因のほうが気候変動に対して重要だと考える人が多かった。

2013-14年の調査で参加者は、食の環境負荷について、食品包装、フードロス、輸送、食品の生産・加工について話し合っており、今回の調査でも同様の傾向が見られた。

今回、フードマイル(食の輸送距離)や地元産の旬の食品を食べることの重要性について多くの議論が行われていたが、地産地消であれば温室効果ガス(GHG)排出量が少なく環境に良いという訳ではないことについては、既にエビデンスが出ている。

地産地消は、消費者、生産者、政策立案者には社会的・経済的利点はあるが、環境に良い食品を選択することと実際の購買行動とにギャップを生むことになり、そのギャップを正していくことが出来るのかは不透明な状態となっている。

また、2013-14年の調査でも、今回の調査でも、参加者は、本当に肉の消費を減らすことが環境に良いのか証拠を求めている様子が見られた。2013年以降、現在の畜産が環境に及ぼす悪影響を示すエビデンスは増えているが、これらの科学的知見は、一般の人に直接届くのではなく、様々なメディアを通じてフィルタリングされている。

持続可能な食事、気候変動と肉の消費との関係についてのメディア報道は増えているが、情報が必ず正確に、偏見なく報道されていると言い切ることもできない。

また、最近のオンラインニュース記事のコメントについての分析を行った研究では、肉の消費が気候変動に与える影響についての懐疑論が存在し、それが現在の食習慣の継続を正当化していることも分かっている。

肉の消費削減への態度は、社会経済的な要因とも関連しており、HDグループよりもLDグループのほうが、より食生活の変化を受け入れる傾向が見られた。

ただ、今回の調査内では違いが見られたが、英国全体での最近の消費データの分析を行った別の研究では、世帯収入と肉の消費量との有意な関連性は見られない結果が出ている。

このことは、裕福な世帯において、実際よりも肉の消費量は少ないと思われたい傾向がある可能性を示している。

2013-14年には、このような、肉の消費が少ないと思われたいという欲求は存在していなかったと思われ、かつては肉の消費が上流階級のステータスであったものが、現在では肉の消費が少ないことが、その役割を担っている可能性がある。

論文内では、他、議論で出てきた課題として、

- 植物性代替肉の価格、味など、また、加工度の高さが敬遠される要因になっていること

- 都市部と地方とで肉を使用しないメニューの提供の点で違いがある

ことなどを挙げている。

食生活の変更への意欲は高まっているが、認識が気候変動への影響まで及ばない場合、実際の負の影響を過小評価することに繋がり、変化を遅らせることになる。

意欲が高まっていること、メディアの報道が増えていることはポジティブな面であり、変化が気候変動の問題に間に合うかは、政策立案者、メディア、一般の人々の間で、いかに相互作用が強まるか、にかかっている。

原文タイトル:Still eating like there's no tomorrow? A qualitative study to revisit attitudes and awareness around sustainable diets after 10 years

論文著者:Emily Cleland, David McBey, Vitri Darlene , Benjamin J.J. McCormick, Jennie I. Macdiarmid

公開日: 2024/11/29