近年、動物との「ふれあい」を目的としたビジネスが拡がっています。日本は諸外国に比べて圧倒的に動物カフェが多い国となっています*。

中でもフクロウを利用したふれあいカフェを見かけることが増えてきました。

東京都内だけで29店のふれあいを主な目的とした店舗があります(2018年2月7日時点の第一種動物取扱業者登録簿参照)。フクロウを販売のみしている店を合わせると、この数はもっと多くなります。

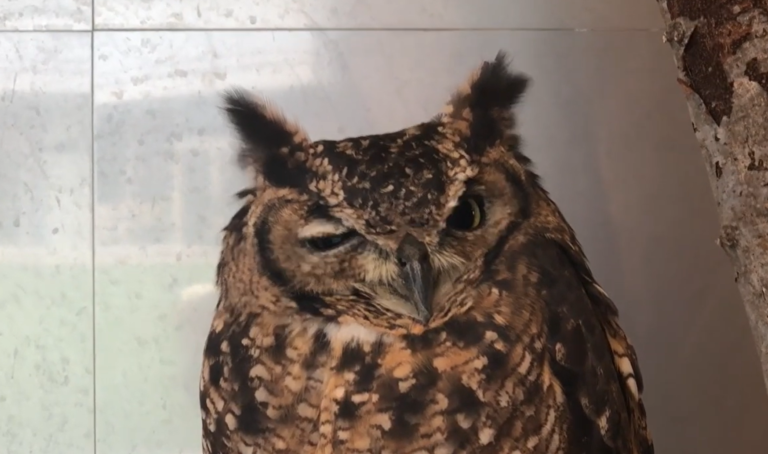

目のくりくりとした「愛らしい」フクロウと触れ合い、癒される。これがフクロウのカフェの売りです。しかし「ふれ合い」と言われていますが、ふれ合っているわけではありません。片方を拘束して、もう片方が一方的に触っているだけです。

フクロウたちは、短いリーシュでつながれて移動することも飛ぶことも、隠れることもできない状態で展示され続けています。

フクロウなど猛禽類を販売する店も増えてきているようです。しかし猛禽類は人の飼育下の繁殖個体であっても野生動物種です。野生動物を「ペット」にしようという考えは、野生動物に対する正しい態度とは言えないのではないでしょうか。

【署名】(日本語)

拘束されて動けない フクロウのカフェの撤廃を

https://goo.gl/Rvstik【署名】(英語)

End owls café where the birds are constrained and immobile

https://goo.gl/LVjO0v

この署名は、フクロウなど猛禽類のふれあいカフェ、展示店、販売店、各自治体の動物愛護行政、環境省などへ提出します。

- フクロウなど猛禽類を利用するふれあいカフェ、フクロウなど猛禽類を展示、販売する店舗に対して、猛禽類を利用したビジネスの廃止を求めます。即時廃止が難しい場合は展示・販売方法の改善を求めます。

- 各自治体の動物愛護行政へは、動物の愛護及び管理に関する法律、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目、展示動物の飼養及び保管に関する基準に基づき、フクロウなど猛禽類を利用する店舗に、飼育環境の改善指導するよう求めます。

- 環境省へは第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目、展示動物の飼養及び保管に関する基準に、動物の飼養施設について数値基準を設けるよう求めます。(第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目、展示動物の飼養及び保管に関する基準には、動物収容施設の構造が記載されており、動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間が必要とされていますが、具体的な数値基準がないため「十分な広さと空間」が個人の主観にゆだねられてしまっています。動物種ごとに必要な広さと空間を数値で示すことで、より実効性のある細目、基準となります。)

フクロウなど猛禽類のふれあいカフェ・展示販売が、法律や基準に反している部分

(赤字部分はARCが強調 ※はARCが注釈)

動物の愛護及び管理に関する法律

第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

※虐待とは

環境省通知「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に 該当する可能性があると考えられる例)について」には、虐待に該当する可能性があるものとして「常時水を置いていない」が挙げられています。

第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

第3条

飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。

一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

第4条

飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

二 ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。

第5条

動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。

ト 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。特に、販売業者が、夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に犬及び猫以外の動物の展示を行う場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。

リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。

ル 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。特に、長時間連続して犬又は猫の展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。

※「ケージ等」とは

「ケージ等」とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則によると「動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。」となっており、足枷(リーシュ)が、この設備の範囲に入るかどうかは明確にされていません。しかし一方で、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の第5条「動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする」の一のロにおいては「ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。」とされており、足枷による展示がこれを満たしているとみなされて一種動物取扱業として登録されているのであれば「ケージ等」は足枷も含むと考えるのが妥当と考えられます。

※改善勧告と業務停止命令

これらの第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を遵守していない場合は、動物の愛護及び管理に関する法律 第二十三条に基づき、都道府県知事から改善勧告や命令が出されることがあります。その命令に従わない場合は動物の愛護及び管理に関する法律 第十九条に基づき業務停止命令が出されることがあります。

※給水のための器具について

フクロウなどの猛禽類が水をほとんど必要としないという人もいますが、それは「飲まない」ということでも「給水設備が不要」ということでもありません。飲まない時もありますが、飲むときは1~2分飲水を続けることもあります。水を飲みたいときに自由に飲めるようにしておくのはきわめて重要です。

水を設置ない代わりに、下の動画のように「水を飲ませに回る」フクロウカフェもありますが、この動画のような水の与え方ではフクロウが死んでしまうこともあります。二番目のフクロウは強制飲水のあと激しくせき込んでいますが、その後しばらく胸をゼイゼイと喘がせていました。

フクロウの気管と食道は近接しています。無理やり水を流し込むようなやり方では誤って気管に水が入ってしまうこともあり、非常に危険です。(動画のフクロウカフェには飲水方法を含め署名と要望書を提出済。)

「設置するスペースがない」「設置するとフクロウが動いた時に床にこぼしてしまうから」「糞尿が増えて床を汚すから」などの自己都合で設置しないのは、上述の通り動物取扱業者としての責務を果たしていないことを意味します。

※砂場及び水浴び場について

鳥にとって羽毛はとても重要で、尾脂をすくい羽に塗り伸ばし、羽根同士の重なり具合を整え、水浴びあるいは砂浴びを行い、羽毛を常に清潔に保とうとします。フクロウも同様です。個体あるいは種類によって砂浴びか水浴びかに分かれますが、これらがフクロウに必要な設備であることには変わりありません。

(赤字部分はARCが強調 ※はARCが注釈)

展示動物の飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則

2 動物の選定

管理者は、施設の立地、整備の状況及びその維持管理等に必要な経費並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類及び数を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等から、その飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。特に、特定動物に係る選定については、不十分な管理が、直接人命等に害を加えるおそれがあることを勘案しつつ、より慎重に検討すべきであること。

※「野生動物等」とは

「野生動物等」の「等」とは、いわゆる「家畜」ではないものの、人の管理下で(人の手によって)繁殖させた動物も含まれます。(「展示動物の飼養及び保管に関する基準の解説)より)

第3 共通基準

1 動物の健康及び安全の保持

(1) 飼養及び保管の方法

管理者及び飼養保管者は、動物の飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。

(2) 施設の構造等

管理者は、展示動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げる要件を満たす施設の整備に努めること。特に動物園動物については、当該施設が動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように努めること。

ア 個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を備えること。また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、隠れ場、遊び場等の設備を備えた豊かな飼養及び保管の環境を構築すること。

イ 排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えること。

ウ 過度なストレスがかからないように、適切な温度、通風及び明るさ等が保たれる構造にすること、又はそのような状態に保つための設備を備えること。

第4 個別基準 1(1) 展示方法

イ 動物園動物又は触れ合い動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認められる場合を除き、本来の形態及び習性を損なうような施術、着色、拘束等をして展示しないこと。

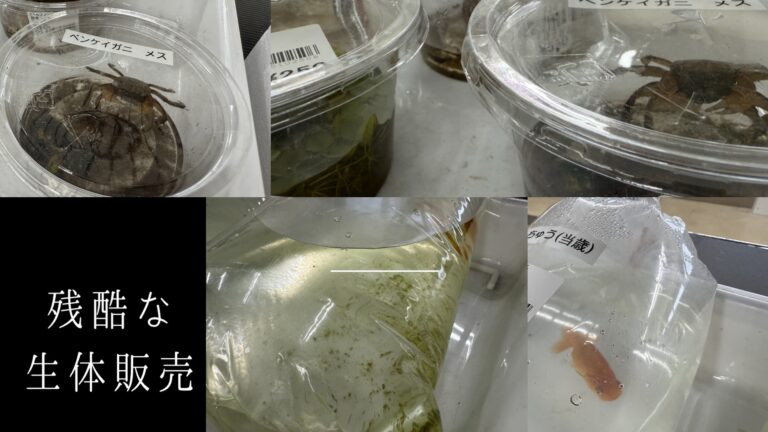

問題1 拘束的な展示

フクロウなど猛禽類の展示を行うお店では、多くの場合営業時間だけでなく夜間もリーシュでつながれたままです。ケージに移動される場合もありますがそのケージもとても狭く、もちろん飛ぶことはできません。夜間も同じ場所に繋がれたまま置いておくというお店もあります。きわめて拘束度が高いのが日本の猛禽類ビジネスの特徴といえるかもしれません。

鳥類学、保全生物学専門の北海学園大学工学部生命工学科 早矢仕有子教授は次のような見解を示しています。

問題2 ストレスに弱い

当方人のもとに寄せられた内部告発によると、あるカフェでは1年ほどの間で7羽のフクロウが亡くなっていったそうです。告発をした元スタッフは「死んでいったフクロウの中には、急に止まり木から落ちて倒れるような形でそのまま死んでいった子もいましたが、倒れたときにはもう身体は固く冷たくなり始めていました。本当にギリギリまで我慢していたんだと思います。死ぬ間際まで生きようとし、平常を取り繕っていたのです。」と話しています。

どれほどのストレスを味わっていたのだろうと想像を絶します。

フクロウカフェの問題を取り上げたおくたま経済新聞の取材に対して、小鳥の診察などを扱う山梨県の笛吹どうぶつクリニックの伊藤宗徳院長は次のように話しています。

「カフェですと恐らくケージ飼育でないでしょうし、放し飼いが出来ませんでしょうから、リーシュ、リードに繋いでいるのかと思います。当然自由がききませんし、何よりもケージ飼育が理想なのに、ケージという遮蔽物がないので、直接的に対人ストレスが加わり、その際に逃げる手段もないので、可哀そうですね。ストレスにより絶食を決め込むと、まもなく死んでしまう個体もあります。また飲水は、当然生き物ですので自由飲水が必要です。好きな時に、必要に応じてお水が飲めるようにすべきです」

問題3 インプリント(刷り込み)個体なら良いのか?

触れ合いフクロウに使用されているのはほぼCB(飼育下繁殖個体)です*。そして人の手でインプリント(刷り込み)されています。インプリントとは卵からかえった雛が、最初に見たものを親と認識する習性を利用して、人を恐れないようにさせたものです。

しかしインプリントにも個体差があり、すべてのインプリント個体が人を恐れないわけではありません。また、インプリントの程度もあり、まったく恐れないようにするためには徹底したインプリントが必要です。そして、恐れないからと言って人に触られるのが好きだということを意味しません。またインプリント個体であることは、拘束飼育に適応しているという意味でもありません。

産まれてすぐに本当の親から隔離して長期にわたり人の手で育てて、人をまったく恐がらず、自分は「ヒト」で性対象も「ヒト」となったとしても、実際は「ヒト」ではなく「ヒト」として生きることはできません。バージニア州の野生生物センターの次のサイトを読むと、拘束展示と同様、人工的なインプリントそのものも虐待と言っても良いのではないかとすら思います。

http://wildlifecenter.org/news_events/news/human-imprinting-birds-and-importance-surrogacy

“インプリントとは、鳥が人に対して友好であるという意味ではない。また必ずしも人のそばにいることを楽しむという意味でもない。インプリントされた鳥は人を恐れない。そして恐怖の欠如が時に人に対して攻撃につながる。インプリントされた個体が自分と同じ種に行うのと同じように、人に対して自分のテリトリーを主張するのは珍しいことではない。本来なら鳥たちは、発声方法や姿勢、人への恐怖などを、自分の本当の自分の親や兄弟や他の鳥から学ぶのだが、インプリントされた鳥は、自分と同じ種の鳥とコミュニケーションするのも難しい状況にある。インプリントされた鳥は奇妙な振る舞いをして、適切なコミュニケーション能力が不足しているので、一般的に彼らと同じ種類の他の鳥に受け入れられない。最終的に、インプリントされた鳥は、彼らと同じ種とも人とも、適切な対話をすることができず、どちらでもないグレーゾーンに自分の居場所を見つける。”

問題4 視界

そのような猛禽類が、「ふれあいカフェ」では遠くの景色を眺めることができず、昼間、部屋の中でライトに始終照らされて過ごすことを強いられています。オーストラリア ニューサウスウェールズ州 「飼育下の展示用の猛禽類の基準」には、”夜行性で穴を寝ぐらとするフクロウにはそれぞれに光から身を避けられる暗い隅の安全な場を与える。空洞のある丸太が相応しい。”と記載されています。

ハリー・ポッターの影響

もし誰かが私の本の影響で、フクロウは小さいケージや家の中へ閉じ込められて幸せたと思っているのなら、私はこの機会にできるだけ強く言いたい。「あなたは間違っている」と。

野鳥保護団体オーデュボン協会(Audubon Society)は日本のフクロウカフェについての次のような記事を発表しています

http://www.audubon.org/news/the-bird-brained-idea-behind-japans-owl-cafes

「バージニア州の猛禽類管理局の Kent Knowles 氏は人間が犬や猫と同じようにフクロウを扱おうとしていることに恐怖を感じている。『そんなことができると考えることが理解できない。フクロウはペットではない。けっしてペットにはならない』」

「撫でるのはフクロウにとって極度のストレスになるので、フクロウを撫でたいという思いは捨てなさい。」

「Knowles 氏は言う。『最悪なのは、愛らしければすべての野生動物はペットにできるという考え方です。それは野生動物に対する完全に誤ったメッセージを発することになります』」

参考文献

「ザ・フクロウ」加茂元照・波多野鷹著

「猛禽類の医・食・住」パンク町田著

Sharne E. McMillan Caroline Dingle John A. Allcock Timothy C. Bonebrake

First published: 10 September 2020