今回の法改正により、動物愛護管理法の第二十一条、基準遵守義務の第二項が新たに追加され、動物取扱業(第1種及び第2種)の飼育基準が改善される、、、と考えられていました。

しかし、環境省は現在、犬猫以外の動物種については動物取扱業の飼育基準を改善しないつもりであるということがわかりました。

現在の「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」は法改正以前から進んでおり、平成30年に行われている第1回、第2回の検討会では、爬虫類や様々な動物種について議論がなされていますが、犬猫を先に検討する流れになっていきました。しかしこのことは犬猫以外の動物を検討しないということが決まった事を意味しておらず、実際そのような議事録は残っていません。

さらに、法改正以前から進むこの検討会と、法改正によって新たに加わった条項に従い基準を定めることは別の流れ。私達は、法改正で決められた内容を守る義務が環境省にはあると考えています。

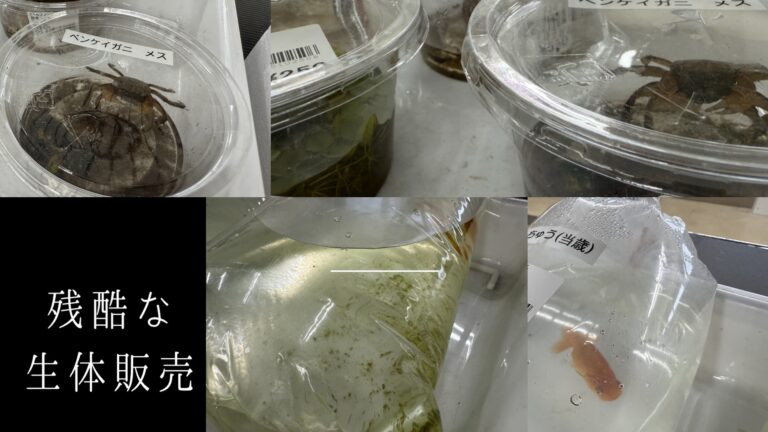

変わらないとどうなる?

販売業や繁殖業だけでなく、動物園や水族館などの展示業も変わらないということを意味しています。

たとえば、現在動物取扱業者が守るべき基準は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」や「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」で規定されているが、これが変わらないということになれば、以下のようなこと(ほんの一例です)が全く変わらないということです。念の為に付け加えると、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」は努力義務でしかなく、上記細目のほうが強い規制力を持っています。

- カワウソは水中で泳ぐ習性を持つが、実際にはカワウソカフェなどでは水がない状態で飼育されているが、それが変わらない。

- 猛禽類は飛ぶ習性を持っているが、実際にはフクロウはフクロウカフェにおいて、ほとんどの場合飛べない。短いリューシュに常時繋がれている。休憩中や夜間も拘束されたままであり飛べない。これも変わらない。

- 正直、どの販売業者においても、動物が運動できるスペースを確保しているということはほぼ無いが、そのままになる。運動ができないということは健康をじわじわとそこなっていくという状態が改善できない。

- 犬猫以外の動物は金網の床でも問題ないとされてしまう。

現在、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」には、以下のように規定されています。

(設備の構造及び規模)

第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。

一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。

また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。

ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

長期間が具体的に示されていないために、年単位で拘束されて飛べずにいる鳥たちがたくさんいます。保健所に、羽を広げられないペットショップについて指導を依頼しても、羽を伸ばせなくても羽を動かせるなら良いと言うかのように指導せずに帰ってきてしまいます。

日常的な動作を容易に行う事ができなくてはならないのに、泳ぐことも飛ぶことも体を伸ばすこともできない状態が横行しています。

これを改善しなくてよいとするのはどういうことなのでしょうか。

法律で規定されていること

法文にはこう書かれています。

2 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。

動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮しろと書いてあります。

これまでは法律事項ではなかった「動物の種類、習性、出生後経過した期間等」の考慮が、今回新たに法文に明記され、法律事項になったのです。

「動物の種類、習性、出生後経過した期間等」を考慮して、飼養施設の構造や設備、飼養保管に従事する従業員の人数、飼養保管の環境、疾病管理、展示方法と輸送方法、繁殖していい回数や繁殖ができる動物とその方法、その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項を定めなさいとしています。

たしかにすでに細目や施行規則に規定がありますが、それでは効力を発揮できず「動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮」できなかったのですから、改善するべきなのです。法律事項になったのですから。

変えたいのはここ

当初、新たな枠組みを作る事ができないと言われたため、私達3団体では原稿の「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」と「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の該当箇所の習性を提案しています。

現行基準で機能しなかった原因を潰していったものであり、改正は容易です。条項に合わせて箇条書きにします。

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

- 「飼養期間が長期間にわたる場合」は「飼養期間が24時間以上にわたる場合」とする。

- 「個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作」は「個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、回転する、飛ぶ、飛び跳ねる、全身を伸ばす等の日常的な動作」とする。

「必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように」は「個々の動物が動物の種類、習性に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように」とする。」 - 「地面を掘る、止まり木に止まる、爪とぎをする、砂浴びをする、水浴びをする、泥浴びをする、探索する、社会性を発揮する等の正常な行動をとるための設備等を有するものとすること。また、これらの運動スペース及び設備等については、日常的に動物の利用に供させること。」を追加。

- 「常時飲水可能な状態」にすることを追加。

- 「動物が直接接する床には、動物の脚等に負担をかけることのない、及び不快感を与えることのない素材を用いるものとし、金網の使用を禁止する。」を追加。

- 「習性に応じて排せつ用のスペースを設ける」を追加。

- 「適切な出産及び営巣の場所の確保等必要な条件を整えること」を追加。

二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

- 「動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数は、8時間労働を標準とし、1頭当たりの飼養管理に要する平均的な作業時間を想定し、1人当たりが管理できる頭数を算出した上で、動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数の上限を割り出し、飼育頭数を見合ったものとすること。上限の飼育頭数は、犬猫の規定を指標とする。」を追加。

三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

- 「定期的に清掃」は、「1日1回以上清掃」とする。

- 「ケージ等」は「寝床、休息場等」とする。

- 「飼養施設の開口部を適切に管理」は、「飼養施設及び開口部を適切に管理」とする。

- 「動物種に応じ、著しく暑い、寒い、日照が不足している、乾燥している等の状態を防ぐため、空調、保温器具、ライト、ミスト等、環境管理を行うための設備を用いるものとする。」を追加。

- 温度計、湿度計等の計測器具や帳簿管理ができる事務所の設置

- 「犬又は猫」は「動物」とする。

- 「群れ等を形成する動物については、社会性を発揮できるよう、その規模、年齢構成、性比等を考慮し、複数で飼養及び保管すること。」を追加。

- 「捕食動物とその被食動物を組み合わせることを避けること」を追加。

- 「野生由来の動物を業に供する場合」は、「家畜化されていない野生由来の動物を等に係る選定については、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等から、その飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。」とする。

四 動物の疾病等に係る措置に関する事項

- 「高齢猫」は「高齢動物」とする。

- 定期的な獣医師の健康診断はすべての動物に対して行う。

- 輸送後2週間以上、状態の観察はすべての動物に対して義務付ける。特に家畜種および野生種に関しては防疫の観点、人獣共通感染予防の観点から2週間の観察が必要である。

五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

- 「常時飲水可能な状態」にすることを追加。

- 「動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。」は、「動物の生理、生態、習性等に反することがなく、演芸、訓練等が痛み、恐怖、及びストレスがかかるものとならないようにすること。」とする。

- 「正当な理由なしに顧客等に動物を接触させないこと。特に、野生種の動物を顧客と接触させることがないようにすること。」と記述を強化。

- 接触がやむを得ない場合は「顧客等に対して動物への接触方法及び動物の生理生態について指導するとともに、顧客と一対一の対応ができる従業員数を確保すること。また、常時飲水ができる状態を確保するものとし、接触が過度にならないよう、動物が休憩できる設備に自由に移動することが可能となる状態を確保すること。」とすること

- 展示動物の場合その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われていることを示すための表示を行うこと。

- 不必要な輸送が生じないようにすること。

- 輸送ルートの下調べをし、事前に輸送計画を立てること。

- 「一般人に誤解を与えるおそれのある食物や形態による与え方をさせないようにすること」を追加。

六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

「ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。」を削除。

七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

方針は単純であり、以下のことを修正しているに過ぎず、妥当な範囲の要望であると考えています。

- 曖昧な記述を数値にする

- 妥当性がないものは妥当な記述へ

- 悪いものを推奨してしまう記述を妥当な記述へ

- 習性を反映する

- 配置従業員数を法律通り規定

- 犬又は猫とその他の動物の差別記述はなくす

- 運用に必要なものは明記

- 適正飼養の推進

全文はこちら(PDFなどにリンク)

現行の「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」該当箇所の改正要望案

現行の「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」該当部分に関する改正要望案

環境省に意見を届けてください

環境大臣 小泉進次郎殿

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館

E-mail:moe@env.go.jp

TEL:03-3581-3351(代表電話)

参考

(基準遵守義務)

第二十一条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

四 動物の疾病等に係る措置に関する事項

五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項