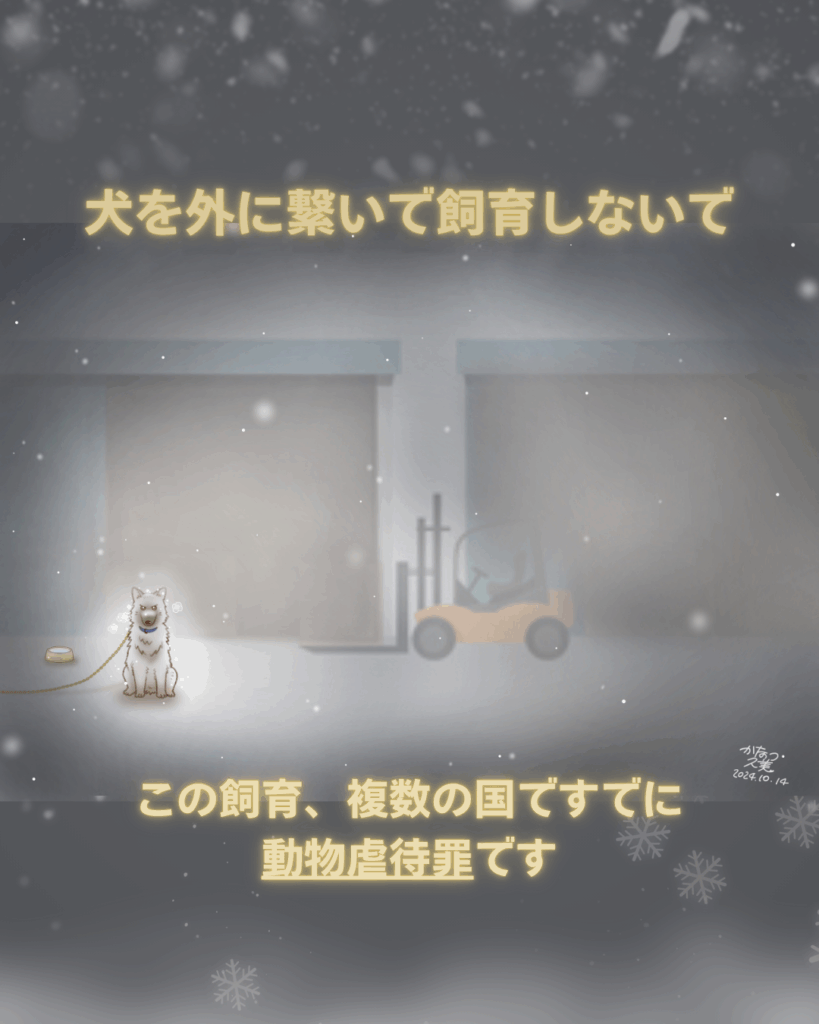

こんなに犬を家族だと言い続ける時代になっても、未だに犬を外で繋いで飼育しているケースを見かけます。そろそろ日本、このつなぎ飼いをなくしませんか・・・

過去にもアニマルライツセンターでは何度か警鐘を鳴らしてきたし、通報をして回数も多いのがこのつなぎ飼いによる虐待的飼育です。あらためてなぜ外で犬をつなぎ飼いすることが動物虐待なのかを説明したいと思います。

犬のウェルフェアを明確に悪化させる

犬を拘束・隔離することによる犬のストレス負荷は、唾液コルチゾール上昇、心拍上昇、回避・反復行動(常同行動)などの生理・行動指標で確認されています。これは犬の慢性ストレス=福祉の低下を示す古典的エビデンスです。* *

つなぎ飼いは人的交流の欠如・遊びや運動の欠如をもたらし、恐怖・不安・攻撃性などの問題行動を誘発・悪化させやすいことが、行動学レビューで報告されています。これは飼い主側のストレス・負担増にも直結します。**

連続的な係留は頸部の外傷、絡まりによる行動不能、極端な気温・天候への曝露など、直接的リスクを高めます。米国の連邦基準(動物福祉法=AWAの規則)は、犬舎としての恒常的な係留を明文で禁止し、一時的な係留も原則不可(特例承認時のみ)としています。(9 CFR §3.6(c)(4))。法がここまで禁じるのは係留が福祉基準を満たしにくい経験則的・科学的知見の反映です。

すべての動物共通ですが、各動物が耐えられる気温と湿度には限界があります。日本の高温多湿、いや、猛暑は外で耐えさせるべきものではありません。人間でさえ災害級だと感じていいるのですから、動きを封じられ逃げ場のない動物はより苦しい思いをしています。ほとんど人間と同じ症状ですが、暑さにさらされれば、熱中症・熱射病(体温過昇、ショック、臓器障害) • 脱水・電解質異常 • 日射による火傷(皮膚、鼻、耳など) • 地面・金属・床材からの輻射熱(アスファルト、コンクリート、金属鎖などが熱源になる) • 蒸れ・皮膚炎・高温高湿環境での寄生虫・虫刺され被害増加 • 行動抑制・過度のパンティングによる疲弊などに陥ります。

寒さも同様です。マイナスになる場合、犬を外に拘束するべきではありません。低体温症、凍傷、末端(耳、足先、尾)組織壊死のリスク • 免疫力低下、呼吸器感染症(肺炎など) • 代謝負荷増大、体重維持困難 • 行動抑制・震え・筋肉硬直 • 関節や血行障害などになり、暑さも寒さも死亡リスクを上げてしまいます。

駐車場や倉庫に放置しているケースも同様です。

犬が攻撃的になりやすい

米CDCの疫学調査や、JAVMA掲載の死亡事例解析では、係留・放任・社会的隔離などの管理不備が重篤咬傷の多因子の一部として繰り返し同定されています。単独原因ではないものの、係留状態は危険要因と共起しやすい。これは家庭・地域の安全性低下を示す客観的根拠です。*

犬の行動問題は飼い主のストレス・不安・抑うつ、社会関係の委縮と関連することが系統的レビューで示されています。つなぎ飼いが誘発する問題行動は、飼育継続困難や手放しにもつながり、社会的コストを増やしています。*

誰でも知っているとおり、犬は群れで過ごす動物であり、1頭で外に置かれた場合は心的負担は大きいことを把握するべきです。

2025年、イタリアは犬を鎖等でつなぐ行為を禁止する法律が可決されました。

同様に2025年9月から、ニュージーランドは犬を2時間以上つなぐ行為を禁止した。犬が危害を受ける恐れのある場所を固定した場所にロープや線、鎖などで繋いでおくことを禁止し、罰則ももちろんあります。

ドイツは2023年から恒常的係留の禁止となり、十分な運動/人的接触等の要件を規定しています。

スイスは2008年から禁止となっています。

ニュージーランドの農務担当者のコメントです。

「長時間のつなぎ留めは犬に大きなストレスを与え、動きの自由や通常の行動を制限して健康に影響を及ぼします。これは、犬の過剰な吠え声、攻撃性、その他の行動につながり、犬の福祉、犬を飼っている家族、一般の人々、その他の動物の安全を危険にさらす可能性があります。これらの新しい規則は、一般の人々がよく懸念を表明している、少数の所有者による容認できない扱いを対象としています。」

暑い夏をやっとこさこえた動物たち、寒い冬が来ます。その前に、屋外に拘束された犬やその他さまざまな動物たちのために、みなさんも立ち上がり、各地域の保健所に指導をしてもらってください。もしくは毛布を差し入れたり、おもちゃを差し入れたり、小屋を差し入れたり、できることが他にもあるかもしれません。