サシバエとは

サシバエの成虫の生存期間は約2週間で産卵数は800個。イエバエの約5倍産卵します*1。産卵するのに良好な環境(糞、飼料などで汚れた湿った場所)であれば、サシバエは爆発的に増えます。サシバエの餌は動物の血です。

サシバエは、一見したところイエバエとの区別がつきにくいですが、写真のように吸血咬があるのが特徴です。

イエバエに比べて全体的にまるっとしているのでよく見れば素人でも区別がつきます。

*サシバエの見分け方ついては飛騨家畜保健衛生所のサイトに詳しく書いてあります。

血を吸うサシバエに刺されると、動物は強い痛みとかゆみで苦悩します

牛の畜産・酪農の現場で大きな問題として取り上げられることの多いサシバエですが、動物園でもサシバエの大量発生がおきています。

こちらは昭島市にある動物園のヤクシカ施設の様子(2016.8.5撮影)ですが、シカたちは始終頭を振り、尻尾を振り、刺される痛みのためか時に身をブルッと震わせています。これは彼らが強いストレスを感じているサインです。

またこちらは鳥取県の動物園ですが、(2017.11撮影)ミニブタにサシバエがたかり身体を震わせています。とくに傷口にサシバエが集中しています。

三重県の動物園では馬にサシバエがたかっており、サシバエ対策として馬にメッシュのシートを着せています。

自然界であればサシバエから逃れることはできますが、閉じ込められた動物たちはサシバエから逃れるすべはありません。サシバエが発生し動物を苦しめているのなら、動物園はサシバエの発生原因をつきとめ、サシバエの防除をする責任が生じます。

サシバエ対策

インターネットで検索すると、牛を対象としたサシバエ対策が数多くヒットしますが、兵庫県のサシバエ対策「The Fly Project」の研究が大変参考になります。

このプロジェクトのサシバエ対策パンフレットはインターネットで見ることができます。

このパンフレットを作成した兵庫県立農林水産技術総合センターのアドバイスやインターネットで得られる情報などをもとに、サシバエ対策を次のとおりまとめました。

サシバエは基本的に暑いのも寒いのも苦手

吸血活動は気温が15~30℃のころが活発で14℃以下では吸血しない、また34℃を超えると涼しい場所に移動するといわれています。そのため5月から7月前半にかけて活動し、その後、真夏は活動が停滞、8月の後半からまた増加し、晩秋までの間、活動します。(ただしサシバエのピークではないはずの8月 気温33度でも大量発生している例もあり、一概には言えないかもしれません)

季節によって動物から吸血する時間帯も変わり、夏の間は朝早くから吸血するが、春と秋は気温が上昇する昼に近い時間帯に吸血します。

動物と周辺の草むらの間を行ったり来たりしている

吸血のために動物に近づく時間以外は、周辺の草むらや木陰で休息しています。吸血後は、血を吸って重くなった体を抱えて概ね2m以下の高度を緩慢な動きで草むら等へ移動し、血を消化して体重がもとに戻ったらまた高く飛び、動物に近づいて吸血します。

防風ネットでサシバエの往来を遮断する

The Fly Projectの研究は、サシバエを減らすのにネットが有効であることを示しています。The Fly Projectのパンフレットによると、

ネットの網目は2㍉以下が適当で、4㍉以上だとサシバエはすり抜けるそうです。(通気性のないシートは飼育環境の悪化につながるため不適切です)

サシバエの休息場所がわからない場合は1面 <2面 <3面と設置面を増やすなどして、どの面に貼るのが効果があるか、1面だけで効果があるか、2面設置する必要があるかなどを見て施工する必要もあります。休息場所のある面のネットにはサシバエが多く止まっていると思われるので、それも休息場所のある面を特定する手掛かりになると思います。サシバエは4kmも飛翔することが確認されていますが、近くに餌(動物の血)があり、しかも血を吸い重くなった体を抱えて遠くまで飛ぶことは考えにくいことから、動物の近くに休息場所があるものと推測されます。

発生元を絶つ

動物舎内外の清潔を保つ

休息場所は動物舎外でも、舎内外両方とも発生源になる可能性があります。The Fly Projectのパンフレットによると、

応急処置としての成虫対策。元を絶つには幼虫対策

成虫対策

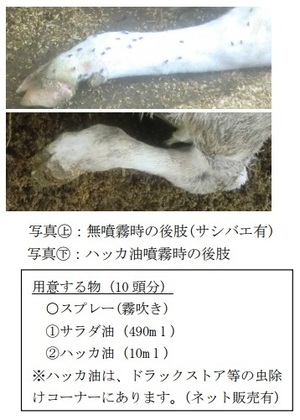

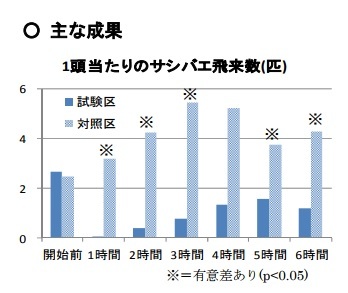

サシバエの発生を減らすものではありませんが、動物への飛来を減らす方法として芳賀農業振興事務所経営普及部が実施したハッカ油があります。応急的にせよ、グラフを見ると効果が出ていることがわかります。

幼虫対策

複数のメーカーが幼虫の発育を阻害する昆虫発育制御剤(IGR剤)を販売しています。哺乳類に対しては高い安全性を有すると言われていますが、動物が生活する場所に散布するには不安が残る場合は植物抽出物で、有機農業や家庭園芸で使用されているニームオイルというものもあります。ニームオイルには昆虫に成長阻害作用などを持つアザジラクチンという成分を含んでおり、ニームオイルとアザジラクチンは食品衛生法で「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」とされている資材です。こういったものを幼虫の生息する土壌に散布することで発生元を絶つことが可能です。散布にはサシバエのライフサイクルにそったプログラムをたてる必要があります。詳細はThe Fly Projectのパンフレットをご覧ください。

ただ牛舎でも動物園でも幼虫の生息場所を特定するのは簡単ではありません。動物舎を建て替えたところサシバエの発生がピタっと止まったという例もあるので、抜本的解決には一帯の土壌をすべて入れ替える、動物をすべて別の土地に移動させるとような大規模な処置が必要かもしれません。しかし現実的にそれは困難ですので、幼虫が生息すると考えられる場所への散布、糞尿・餌の適切な処理、清潔を保つ、ネットの設置、応急処置的にハッカ油などこれらを並行してやっていくしかないと考えられます。

冒頭で述べたように、サシバエは、その体形やサシバエに刺されている動物のストレス行動などから、素人でもサシバエだと判別できます。サシバエが発生して動物が苦悩しているのに対策をとっていない動物園があれば、みなさまからも対策をとるよう意見を届けてみてください。

牛白血病増加の原因にも

近年、牛白血病の感染が広がっています。農水省の発表によると全国の牛飼養頭数の感染率は35%。35年前に比べ頭数が3割も増えているということです*2。そしてサシバエは白血病ウイルスの伝播に大きくかかわっています。「牛白血病は届け出伝染病で、感染は淘汰対象となり酪農経営に直接影響します。日本国内外の報告でハエ対策の有無が白血病の感染に大きな差を生むことが明らかになっています*1」

感染の問題だけではなくサシバエによる痛みとかゆみは牛にストレスを与え、乳牛の搾乳量の減少、牛の育成率にも悪影響を与えています。

2016年日本の畜産場。サシバエに吸血されるたびに体を震わせています。

また、近年牛の尾を切断する農家は減ってきてはいますが*3、この牛のように尾を切断されている牛もいます。尾がない場合は、満足にハエを追い払うこともできなくなってしまいます。

*1 2016年7月15日 全国農業新聞6面

*2 2016年6月30日 日本農業新聞15面参照

*3 2014年の畜産技術協会の調査によると7.5%が尾の切断を行っている