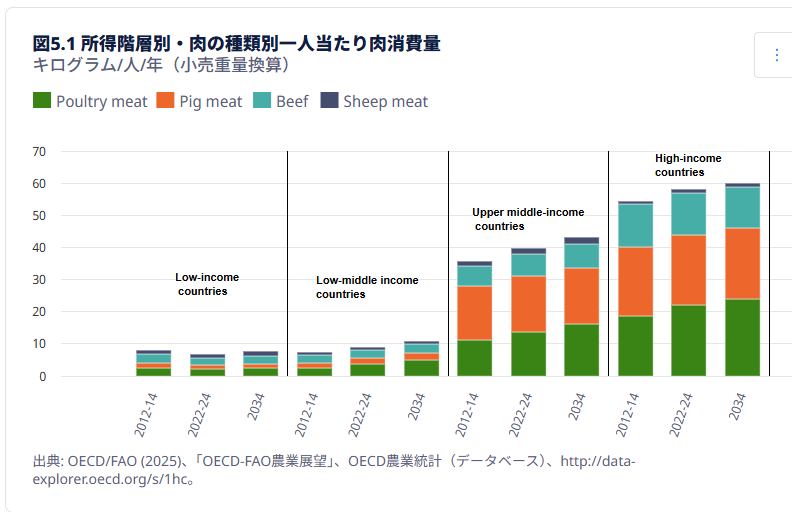

OECD-FAO農業見通し(アウトルック)2025-2034が発表された。残念なことに、今後10年間で、肉の消費量は4,790万トン増加し、生産量は13%増加すると予測された。特に増えるのは鶏肉で、2034年までに消費量が約21%増加、羊肉が16%、牛肉が13%、豚肉が5%増加すると予測されている。

また、一人あたりの消費量も、3%増加が見込まれている。

2034年には、肉の消費のうちの62%が鶏肉になるそうだ。それはつまり、犠牲数、苦痛の量が爆発的に増えることを意味している。

OECDとFAOはそんなひどい状況を、13%増えるのにGHGは6%増える程度で抑えられているとポジティブにレポートしている。どうも釈然としない。気候変動が激しくなり、気温上昇も日常でも感じるほどになり、山火事も増えるなど恐怖を感じることもある現在、増えることをポジティブに捉える必要性はないだろう。消費量を減らす方法がない中ならわかるが、植物性に切り替えるという非常に単純でわかりやすい解決策があるのだから。

またこのレポートは培養肉などの増加が見込まれていないようだ。この点からも完璧なものではないと言える。

さて、いずれにしても、世界はそんな状況で絶望的。

日本はどうだろう

今後10年間で、人口は減る日本、どのように予測されているだろうか。

まず、畜産物に限らず見てみると高タンパク質食品(protein meal)の消費量は2024年からの10年間で5%減ると予測されている。これは人口が減ることによる影響と考えられる。しかし、残念ながら、肉の消費量は減らないと予測されている。一人あたりの消費量が増えているのだ。一人あたりの消費量が6%増加する見込みだ。成長率は0.49%と見込まれている。

6%に押しあげてしまっている原因は鶏肉だ。牛肉は101%増、豚肉は103%であるのに対し、鶏肉(家禽肉)は113%なのだ。10年間で1羽分多く毎年犠牲にするように変わるのだ。

卵はもうこれ以上増えないだろうというくらい日本人は食べすぎているのに、102%に増加すると予測されいて絶望的だ。

唯一乳製品の消費量は減っているが、ここに含まれていないであろうチーズ消費量は119%と大きく増加。2つを足し合わせると微増となる。

| 日本 | 2024年平均 kg/年 | 2034年平均 kg/年 | 2015-2024成長率% | 2025-2034成長率% | 10年の増加率% |

| 一人あたりの肉消費量 | 34.7 | 36.9 | 1.22 | 0.49 | 106% |

| 一人あたりの牛肉消費量 | 7 | 7.1 | 1.06 | 0.25 | 101% |

| 一人あたりの豚肉消費量 | 15.3 | 15.8 | 1 | 0.27 | 103% |

| 一人あたりの家禽肉消費量 | 12.4 | 14 | 1.61 | 0.87 | 113% |

| 一人あたりの卵消費量 | 20.3 | 20.7 | 0.32 | 0.25 | 102% |

| 一人あたりの乳製品消費量 | 35.1 | 34.5 | 0.68 | 0.21 | 98% |

| 一人あたりのチーズ消費量 | 3.1 | 3.7 | 0.79 | 1.82 | 119% |

気候変動は畜産動物の犠牲を減らさないことは間違いがない。牛からより多くの鶏に変わるだけだ。気候変動対策としてより効果の高い牛から野菜に変えるということを多くの人はしないのだ。ましてや、牛肉もより多く食べると言っているのだから、おそらく気候変動への取り組みは進まず、より過激な気候のなかで人々も動物の苦しむ未来がやってくるのだろう。

鶏肉の消費が減ると予測される国はあるのだろうか・・・答えはゼロ。変化がない国はエチオピアのみ。すべての国を網羅はしていないが、厳しい状況だ。豚肉と牛肉は北米やヨーロッパ、豪州などは減少が見込まれている。卵は増加が多くの国で見込まれている。

この絶望的な未来を私達は変えたい。

鶏肉の需要に価格は無関係か

日本政府が統計としてまとめている消費動向の統計数字を見てみよう。これによると(最新データは2023年度)、2023年度は鶏肉の消費が0.2kg/一人当たり/年減少している。微減だが、これまでずっと上がり続けてきた消費量を考えると、上げ止まったことはありがたい。価格はむしろ安かった一年であることを考えると、鶏肉の需要と価格には相関関係はないようである。一部分析ではブラジル産の鶏肉の輸入量が減少したため外食産業での提供が減ったことによるとされている。日本の鶏肉は外国産よりも高価なのだが、それでも人々は購入を控えることはない。「鶏肉は1円を争っているからアニマルウェルフェアを上げられない」と様々な場所で言われるのだが、実際にはそうでもない。鶏肉企業は利益もしっかり出している。ただ、アニマルウェルフェアも安全性も異常に低く、そこに一切の金をかけていないのが国産の鶏肉だ。鶏肉の消費を減らす鍵はどこにあるのか、私達にもまだ答えが見えてみない。

卵の需要に価格は影響あり

一方、卵も0.6kg/一人当たり/年減少している。卵の減少の理由は明白だ。価格である。鳥インフルエンザが前年度に大流行し多くの鶏が無惨に殺され、それを補うのが間に合わなかったため、2023年度は卵の価格が高騰していたのだ。

養鶏業者を心配する人もいるが、生産者は決して困っていない。適正な価格でようやく売ることができるようになり、ホッとしているはずだ。ケージ飼育の卵の場合、価格付けに生産者の努力は関係ないのだ。価格の優等生などとおだてなられながら、自分たちは赤字経営を続けざるを得なかったのだがそれを鳥インフルエンザという鶏にとって致命的なウイルスによって脱する機会を得た。今後も価格はしっかり適正なものをつけ続けておいてほしいし、そうあるべきだ。フェアなトレードはこの卵にこそ必要な概念だ。

そして人々も別に困ってもいない。日本人はどちらかといえば栄養過多。栄養素が高いのだと卵を貴重品のように食べる時代は随分昔に終わっている。今後人口も減る中で、卵を適正な価格に上げ、アニマルウェルフェアを上げるための再投資費用を捻出できるようにすることがまずは一歩だろう。

今年また、卵の価格は2023年度と同じように高騰した。気候変動のせいだとも言われるが、この気候変動も、夏の暑さも、飼料価格の高止まりも、解消するものではない。卵も徐々に価格を引き上げていくべき時代だ。それを市民が受け入れなくてはならない。