中国の養鶏場、大型ケージフリー計画続々

世界は着々と鶏をケージの外に解放する準…

世界は着々と鶏をケージの外に解放する準…

2024年、2025年の夏は異常に暑かった、そ…

親愛なる ジェーン・グドール博士 のご逝…

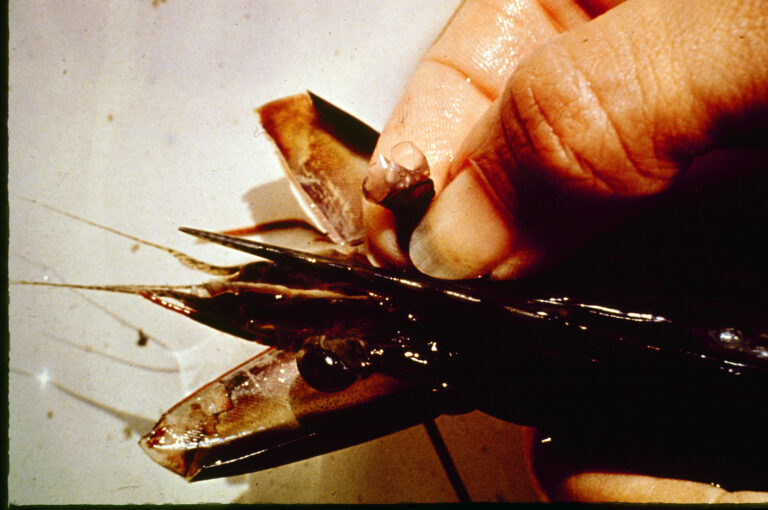

2025年8月、水産養殖の国際的な認証である…

動物のための活動家スキルアップセミナー…

10月のアニマルライツチャンネルは、”運動…

鶏は3歩歩いたら忘れるなんていう侮辱的な…

ウールリッチは、カナダグース、ザ・ノー…

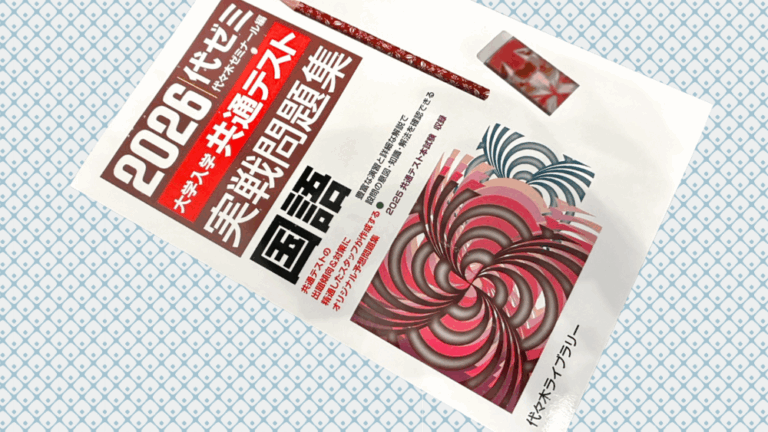

大学共通テストの予備校模擬試験「2026大…

鶏肉のサルモネラ菌やカンピロバクター菌…

相変わらず日本の鶏肉のリスクは高いまま…

9月のアニマルライツチャンネルでは、卵を…

『動物の未来TIMES』は、アニマルライツセ…

9月15日の熊本市の過去の最高気温推移です…

2025年8月17日のTBSひるおびにて、動物を…

とある商店街、酷暑の中、鳩が育てをして…

2025年6月、オランダ政府は、2040年までに…

アニマルウェルフェアやアニマルライツに…

4頭の母豚たちを妊娠ストールから引き出し…

茨城県霞ヶ浦周辺のれんこん農家が、中途…