動物の苦悩を、常同行動から評価する。

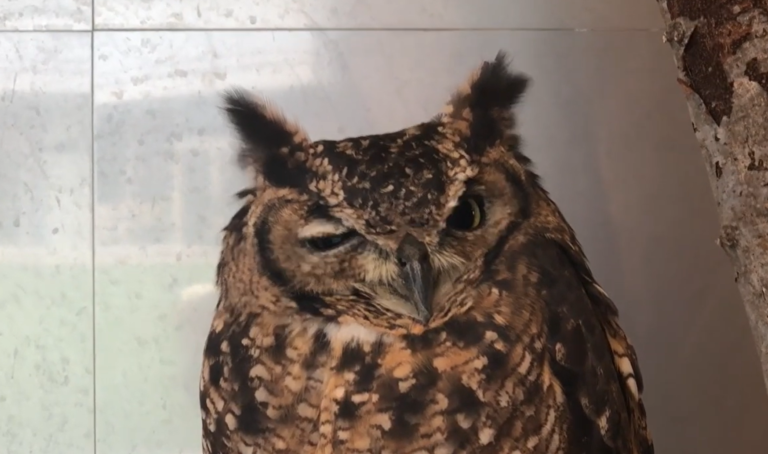

飼育環境が動物の種特有のニーズを完全に満たしていない時、または不自然なストレスや欲求不満を強いられている時、動物は異常行動を起こすことがある。

動物の異常行動には、常同行動、変則行動、異常反応、異常生殖行動、過度の舐め、過度の攻撃、自身の羽抜き、自傷行為、無気力といった様々なものがある。

そのうちのひとつ「常同行動」は、どのような意味があり、何をしようとしているのか明確ではなく、一定した様式が長期間繰り返される行動のことである。常同行動は、欲求を満たせないことによるストレスをやわらげようとする適応行動でもある。

監禁は常同行動を誘発する。

本来暮らすべき自然界に比べてはるかに狭い施設に収容された動物は、その苦しみから逃れるために異常行動を発現させる。

2015年6月撮影 動物園のスマトラトラ

自然界では、森林内に広大な縄張りを作って生活し、その範囲はオスでは5000ha(50平方キロメートル)、メスでも約2000ha(20平方キロメートル)にも及ぶとされている。

2015年6月 動物園のホッキョクグマ

この日はかなり気温が上がったが、水の中に潜るでもなく、ひたすら歩き回っていた。

ホッキョクグマは本来北極圏で生息する生き物であり、その行動圏は30万平方キロメートルの報告がある。

2015年6月 動物園のツキノワグマ

自然界ではオスで行動圏が60~100平方キロメートル、メスで30~50平方キロメートルの報告がある。

2016年11月 動物園のツキノワグマ

2015年6月 動物園のヒグマ

自然界では、オスで行動圏400~1100平方キロメートルの報告がある。

2015年6月 動物園のハクビシン

寒い時期はあまり動かないが、暖かい時期の行動範囲は30~50haにまで及び、一晩でおよそ5kmの距離を移動するといった報告もある。

2016年11月 動物園のレッサーパンダ

行動範囲は1~4平方キロメートル程と言われているが、食糧事情や生息環境によって変化するが。自然界では標高1,500 – 4,800メートルにある温帯・亜熱帯の森林や竹林に生息する。

2016年11月 動物園のライオン

草原や砂漠まで様々な環境に生息し、20~400平方キロメートルの行動圏を持つ。

2016年10月 動物園のゾウ

自然界では800平方キロメートルもの距離を移動する。前後左右に体を揺らす「はた織り」という常同行動は、ゾウの退屈さ、やるせなさを表している。

2017年1月 動物園のオスのヤクシカ

常緑広葉樹林内におけるヤクシカの行動域は狭く、メスで7~17ha、(260m×260m~400m×400mほど)オスで4~78ha(200m×200m~880m×880m)程度。しかしオスの何割かは数kmほど行動域を移すことがある。

2019年12月 動物園のゾウ、アムールヒョウ、アムールトラ

【動画】00:00~ツキノワグマ 00:21~ゾウ 02:06~アムールヒョウ

02:56~ゾウ 03:46~アムールトラ 05:32~ゾウ

常同行動について参照したサイト

Stereotypies as animal welfare indicators X. Manteca, M. Salas

STEREOTYPIC BEHAVIOUR IN CAPTIVE WILD ANIMALS: ZOOCHOSIS